ドローンの操縦に特別な免許や資格は必要ありませんが、民間の団体による認定資格を取得することで様々なメリットを得ることができます。

今回は認定資格の一つ「ドローン検定(無線航空従事者試験)」について詳しく解説していきます。

- ドローン検定はどういった資格なのか?

- ドローン検定の評判

- ドローン検定を受けるメリットとは?

- ドローン検定各級の出題範囲と過去問

を知ることができます。

申込方法などの基本情報に加え、各級の過去問題などもご紹介しています。

これからドローン検定を受ける方やドローンの資格について知りたい方は是非ご覧ください。

ドローン検定(無線航空従事者試験)とは

ドローン検定とは、ドローン検定協会株式会社が開催しているドローンの検定試験の一つです。

正式名称は「無線航空従事者試験」と言います。

ドローン検定を実施するドローン検定協会株式会社とは

ドローン検定を実施する「ドローン検定協会株式会社」は、国土交通省より「無人航空機の操縦技能講習を行う民間講習団体」として認定を受けた団体の一つです。

同社含む認定団体が行う試験に合格すると、飛行許可申請を一部簡略化することができます。

ドローン検定株式会社の概要は、以下の通りです。

| 会社名 | ドローン検定協会 株式会社 |

| 略称/通称 | ドローン検定、AQTD、D検 |

| 本社所在地 | 〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町2丁目1413番地2 |

| 電話番号 | 0942-85-9737 |

| 公式サイト | https://drone-kentei.com/ |

| 代表取締役 会長 | 田中 克之 |

| 所属資格者 | ・航空機操縦士 3名 ・第1級陸上無線技術士 1名 ・航空無線通信士 3名 ・第1級アマチュア無線技士 1名 ・航空特殊無線技士 2名 ・公認指導員 5名 |

| その他 | (無線設備)登録検査等事業者 九点第0028号 航空機局登録点検事業者 |

ドローン検定とドローン操縦士検定の違い

ドローン検定と混同されやすいものとして、「ドローン操縦士検定」という民間資格があります。

名称は似ていますが、後者は一般社団法人日本ドローン操縦士協会による講習の受講で取得が可能な資格です。

資格の区分は1~3級となっており、初めての方は3級の取得を目指すコースから受講します。

また、ドローン操縦士検定は講習の受講から筆記試験まで、すべて自宅で完結するという違いもあります。

ドローン検定の評判

ドローン検定に関して、ネット上に寄せられた口コミをまとめてみました。

試験会場はアルコール消毒液や加湿器?を数台設置しドアも閉めず換気を良くして、対策はしっかり行われていました。

黒板に席次が書いてあったのですが、番号の飛び具合をカウントしてみると参加率は70%ぐらいでしょうか。

女性受験者はわずか1名のみで圧倒的に男性ばかり、年代は20-50代ぐらいが満遍なくといった感じです。

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2EKP3ZWT9DMG6/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4990861140

(2級)試験では3級の問題も出題されます。

3級対応のテキストも試験前に押さえておく事をお勧めします。

2級を受ける方は既に3級合格者の筈なので、つまらない問題を落としてしまわないように気をつけて下さい。

2級試験、理解してないと意外と落とし穴ありますよ。

https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R161RV7UC3N8FR/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=4990861132

先日、ドローン検定2級を受けてきました。

教科書に載っていない問題が割とありましたね。理解していれば問題ない範囲ですが。

残すは1級ですが、テキスト入手が試験申し込み後で、次の試験が来年1月。申込みは11月なのでそれまで勉強できない状況です。不便。

https://x.com/ND_MusicOffice/status/1706127110925173016?s=20

ドローン検定を取得するメリット

ドローン検定に合格すると、以下のように様々なメリットを得ることができます。

国土交通省へ許可申請をする際に資格証明書を添付できる

先ほども述べた通り、ドローン検定協会は国土交通省より認定を受けた団体に含まれます。

そのため、ドローン検定協会が実施する試験に合格すると国土交通省への飛行許可申請が一部免除となるのです。

ただし、簡略化には技術と知識両方の証明となる資格が必要です。

国土交通省への飛行許可申請を行う予定がある方は、筆記試験だけでなく技能講習も受講しましょう。

国土交通省認定の「基礎技能講習」を受講する際に「座学1(4時間)」が免除される

ドローン検定協会の提携団体が実施している基礎技能講習では、実技だけでなく座学講習もカリキュラムとして含まれています。

しかし、筆記試験に合格していれば座学の免除が可能となります。

オンラインサービスで飛行ログを管理できる

国土交通省への飛行許可申請には「10時間以上の飛行経験」が必要となります。

ドローン検定のメンバーサイトではオンライン上で自身の飛行ログを管理するサービスがあり、活用すれば10時間の飛行経験を積んだことを証明できるのです。

一瞬で飛行ログをPDF出力できる機能もあり、必要になればいつでも自身の飛行経験を提示することができます。

提携団体等による各種講習の受講が可能・座学が免除される

ドローン検定協会は、以下の団体と提携を組んでいます。

- JAREX

- DPA(ドローン操縦士協会)

- JDA(日本ドローン協会)

上記団体で開催されている講習の受講資格を得ることができる他、カリキュラムに含まれている座学の免除も可能です。

また、提携団体での講習修了後に発行される資格証明書にドローン検定合格の情報を記載してもらえます。

自身の操縦技術における幅を広げるため、提携団体の講習を受けたい方には大きなメリットと言えます。

合格者は名刺やHPにドローン検定のロゴを使用することができる

検定に合格すると、合格者である証としてドローン検定のオリジナルロゴを自分のHPや名刺に記載することができます。

ドローンに関する知識を持っていることを一目で証明することができるので、ドローンを仕事に活用したい個人・企業にとっては良いアピールとなります。

ドローン検定は意味ない?受けるべきか判断するポイント

2022年12月にドローンの国家資格制度が導入されてからというもの、ドローン検定を含む民間資格は取得しても意味がないと語られることがあります。

人によっては、ドローン検定を取得しても大きなメリットは生じないという事実は否めません。

以下を参考に、自分はドローン検定を受けるべきかどうかをよく考えたうえで受験を申し込むと良いでしょう。

ドローン検定に向いている人

以下の特徴に当てはまる人であれば、ドローン検定は大いに意味がある資格と言えます。

ドローンの知識を身に付けたい初心者

ドローン検定では機体構造・航空力学・物理学など、ドローンに関わる基礎知識から専門知識まで幅広く身に付けることができます。

受験内容は座学だけなので、他の民間資格よりも費用・時間において最低限の負担で取得が可能です。

現状としてドローンを本格的に操縦する予定がない人、資格取得の明確な目的は定まっていない一方でドローンに興味はある人であれば、ドローン検定がおすすめです。

趣味でドローンを楽しみたい人

ドローンの飛行に資格取得は義務付けられていないものの、法知識を身に付けていないと趣味目的の飛行でも法律違反として罰則を受ける恐れがあります。

しかし、ドローンの飛行で抵触しかねない法律は多く、独学で知識を身に付けることは困難です。

ドローン検定にはドローンを飛行する際に欠かせない、航空法をはじめとする法律も試験内容に含まれています。

受験すれば効率的に法知識が身に付き、趣味でも安心してドローンを飛ばすことができます。

将来的にドローンの国家資格を取得したい人

ドローン検定はいきなり高度な資格の試験を受験することができず、4級または3級資格を取得してから段階的に上級の資格取得を目指す必要があります。

そのため、まずは基礎中の基礎から身に付けて少しずつステップアップを目指したいと考える人には最適な資格です。

また、2級以上の資格を取得のうえ「基礎技能講習」も修了していれば、国土交通省が定める国家資格の取得を目指すコースも受験可能になります。

今すぐではなくとも、「将来的にドローンを使った仕事がしてみたい」などの目標がある方にもドローン検定はおすすめです。

ドローン検定に向いていない人

以下の特徴に当てはまる人は、ドローン検定を受験しても「意味がない」と感じる可能性があります。

知識と技術を同時に身に付けたい人

多くのドローンスクールは座学と実技を同時に学ぶことができますが、ドローン検定の試験内容に含まれるのは座学だけです。

ドローン検定にも実技を学べる「基礎技能講習」という講習はありますが、受講には座学試験の合格が条件となっています。

そのため、知識と技術のどちらもすぐに身に付けたいという方にとっては、カリキュラムに実技を含んだドローンスクールの方がメリットは大きいです。

すぐにドローンを使った仕事をしたい人

今すぐドローンを使った事業を始めたい人や、ドローン操縦士として転職を目指しているという人にもドローン検定は不向きです。

ドローンを使った業務と言えば測量や農業、空撮などがありますが、それらをこなすにはドローンの基礎的な操縦技術が欠かせません。

ドローン操縦士を求める企業へ求人応募をするとしても、やはりドローンの操縦経験の有無によって採用率が変わります。

ドローンの操縦に関して即戦力が求められるビジネスの分野に参入したい方は、技術をすぐに身に付けることができるスクールに通うことをおすすめします。

ドローン検定「筆記試験」の基本情報

ドローン検定における筆記試験についての基本的な情報をご紹介いたします。

資格区分

ドローン検定の資格は、「1級・2級・3級・4級」という区分となっています。

ドローンに関する用語や機体の構造などの基礎的な知識から、飛行に関する特性や電気電子工学、航空力学、気象学などが試験で問われますが、級によって出題範囲は異なります。

受験資格

検定試験は級によって誰でも受験可能となる場合もあれば、条件が設けられている場合もあります。

1~4級までの受験資格は以下の通りです。

| 級 | 受験資格 |

|---|---|

| 1級 | ドローン検定2級取得者 |

| 2級 | ドローン検定3級取得者 |

| 3級 | 誰でも受験可能 |

| 4級 | 誰でも受験可能 |

試験日程

試験は基本的に1年6回、奇数月に開催されます。

2023年11月以降の試験日程は以下の通りです。

- 2023年11月23日(木・祝)15:00~

- 2024年1月21日(日)15:00~

- 2024年3月24日(日)15:00~

- 2024年5月26日(日)15:00~

- 2024年7月21日(日)15:00~

- 2024年9月22日(金)15:00~

- 2024年11月24日(日)15:00~

なお、1級に限り1年に3回奇数月の開催です。

試験会場

ドローン検定の試験会場は全国に設けられており、自身が希望するエリアによって異なります。

申込みの時点では都道府県・市区町村を選ぶことしかできず、会場の詳細情報は後日発送される受験票に記載されています。

申し込み方法

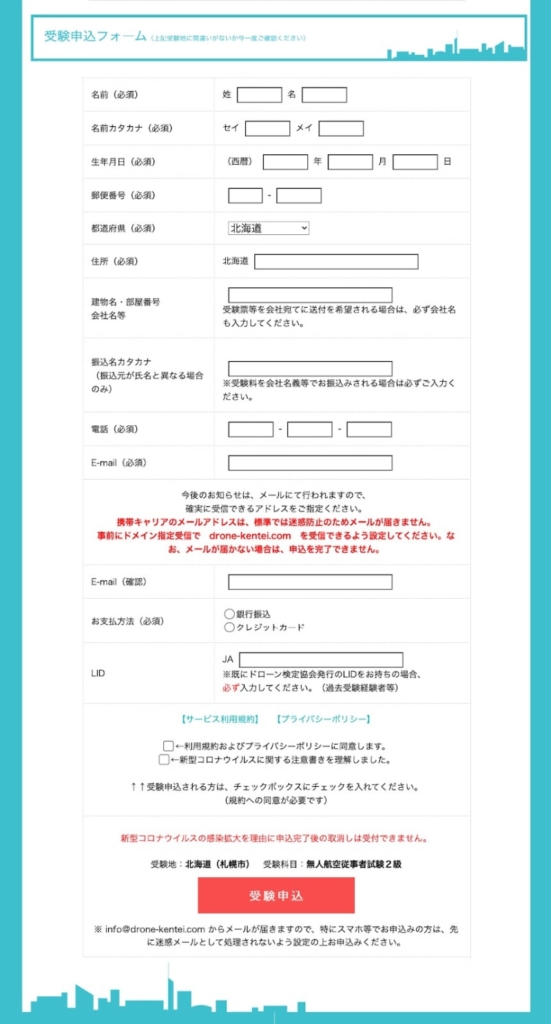

検定試験への申し込みは、ドローン検定公式サイトよりオンライン上で手続きを行います。

受験案内(申込)|無人航空従事者試験【ドローン検定】公式サイト|ドローンの資格

上記リンクにて希望の開催エリア・受験する級を選択したうえで必要事項を記載しましょう。

申込フォームでは、名前・フリガナ・生年月日・住所などの基本情報と、お支払い方法などを記載します。

該当する項目を全て入力し、最後に「受験申込」をクリックすれば、申込完了です。

なお、申込みは開催月の「前月末日(休日の場合は翌平日)まで」です。

受験料

級ごとの試験にかかる受験料は以下の通りです。

| 級 | 受験資格 |

|---|---|

| 1級 | 18,300円 |

| 2級 | 12,200円 |

| 3級 | 5,600円 |

| 4級 | 3,000円 |

試験方式

ドローン検定は筆記試験のみ行われており、すべて選択肢から設問に応じた答えを選ぶ「マークシート方式」です。

各設問には4つの選択肢が用意されており、その中から1つだけ選びます。

合格点

試験は全50問(各2点)出題され、80点以上獲得すれば合格となります。

合格率

ドローン検定全体における過去の合格率をまとめました。

| 申込者数 | 合格者数 | 合格率 | |

|---|---|---|---|

| 第33回 (令和3年1月) | 1680 | 1265 | 75% |

| 第34回 (令和3年3月) | 1434 | 1177 | 82% |

| 第35回 (令和3年5月) | 1828 | 1412 | 77% |

| 第36回 (令和3年7月) | 1754 | 1354 | 77% |

| 第37回 (令和3年9月) | 1404 | 1129 | 80% |

| 第38回 (令和3年11月) | 1473 | 1121 | 76% |

| 第39回 (令和4年1月) | 1634 | 1309 | 80% |

| 第40回 (令和4年3月) | 1304 | 1061 | 81% |

| 第41回 (令和4年5月) | 1349 | 1049 | 77% |

| 第42回 (令和4年7月) | 1348 | 965 | 71% |

| 第43回 (令和4年9月) | 1114 | 754 | 67% |

| 第44回 (令和4年11月) | 734 | 585 | 79% |

| 第45回 (令和5年1月) | 859 | 651 | 75% |

毎年の合格率はほとんどが70%を超えており、全体を通してみても難易度はあまり高くないことが伺えます。

難易度

ドローン検定の難易度を測るにあたって、まずは級ごとの延べ認定者数を見てみましょう。

| 級 | 認定者数(講習受講による認定含む) |

|---|---|

| 1級 | 4,279人 |

| 2級 | 8,049人 |

| 3級 | 35,085人 |

| 4級 | 1,717人 |

※令和4年12月1日時点

出題される内容はドローンに関わる用語や機体の知識だけでなく、「飛行に関する特性」や「航空力学」、「気象学」など難しそうな問題も含まれます。

3級からは計算問題なども出題されハードルが高いイメージを持つ方もいるかと思いますが、レベルとしては中学生で習う程度の難易度です。

公式テキストでしっかりと勉強していれば難なくクリアできると言えます。

一方、2~1級の試験となると出題範囲はさらに拡大され、「通信」「航空気象学」「民法・刑法」などより専門性の高い問題も含まれ難易度も上がります。

しかし3級の出題範囲における応用問題も多く、基礎的な知識を身に付けていれば問題ありません。

2~1級の上級用公式テキストも販売されているため、併せて勉強しておけば十分に合格を狙える難易度でしょう。

4級

4級は3級とほとんど同じ出題範囲となっており、「物理学」が含まれていないこと以外では難易度に変わりはありません。

計算問題がなく、基礎的な用語を身に付けておけば高確率で合格が狙えます。

3級

4級の出題範囲に「物理学」がプラスされ、計算をしながら解く必要のある問題が含まれるため少し難しく感じることがあるかと思います。

しかし公式さえ押さえていれば中学生レベルの計算で難なく解ける問題であるため、公式の標準テキストから解き方を理解しておきましょう。

なお、ドローン検定3級についてはこちらの記事で詳しく解説しているため参考にしてみてください。

2級

2級では3級の出題範囲に加え、「組織」「制度・国際情勢」「電気電子工学」「航空気象学」「GNSS」「リスク」といったより専門性の高い問題が加わります。

勉強なしでの合格は難しいですが、2~1級に対応した上級用公式テキストの内容を理解していれば簡単に合格できると言われています。

1級

1級は「三角関数」「熱力学」「流体力学」「電磁気学」「無線工学」「刑事・民事」なども加わり2級から大幅に出題範囲が拡大されます。

暗記するべき分野が多いうえに計算問題の難易度も上がりますが、3~2級で学んだことを復習していれば難しい試験ではありません。

また、1級は申込後に専用テキストが送付されるため併せて内容を押さえておけば十分に合格を狙えるでしょう。

試験結果の発表方法

受験日から10日程度で、「受験番号」と「4桁の確認番号」を記載したハガキが郵送されます。

記載された情報をもとに、下記リンクのサイトへログインすると合否を確認することが可能です。

https://drone-kentei.com/member/?app=member&req=checkresult

ドローン検定「筆記試験」の試験出題範囲

各級ごとの出題範囲(第18回~)と過去問題をご紹介いたします。

【4級】

| 大項目 | 中項目 |

|---|---|

| 基礎知識 | 用語 |

| 動作 | |

| 単位 | |

| 工学 | 航空工学 |

| 気象 | 気象学基礎 |

| 専門知識 | 機体構造 |

| 姿勢制御 | |

| バッテリー | |

| 送信機 | |

| 責任・保険 | |

| 飛行計画 | |

| 法令 | 無人航空機関係 |

| 電波関連 |

【参考】4級の過去問

「ドローン」の説明として正しいものを選びなさい。

- 旅客機

- 滑走路

- 水上艦艇

- 無人航空機

【3級】

| 大項目 | 中項目 |

|---|---|

| 基礎知識 | 用語 |

| 動作 | |

| 単位 | |

| 物理学 | 力学 |

| 工学 | 航空工学 |

| 気象 | 気象学基礎 |

| 専門知識 | 機体構造 |

| 姿勢制御 | |

| バッテリー | |

| 送信機 | |

| 責任・保険 | |

| 飛行計画 | |

| 法令 | 無人航空機関係 |

| 電波関連 |

【参考】3級の過去問

総重量2kgの機体が高度19.6mから自由落下した場合、地上に衝突するまでにおおよそ何秒かかるか選びなさい。ただし、空気抵抗はないものとする。また、重力加速度は、9.8m/s²とする。

- 約1秒

- 約8秒

- 約4秒

- 約2秒

【参考】基礎力学の計算問題の解き方

3級以上の試験は基礎力学が出題され、以下のような問題は計算しながら解いていく必要があります。

- 加速する物体の速度

- 加速する物体の移動量

- 自由落下

- 水平投射

それぞれの問題例と計算方法をご紹介しますので、参考にしてみてください。

●加速する物体の速度

(例)8m/sの速度で進む物体が3m/s²の加速度で加速したとき、加速を始めて4秒後の物体の速度を答えよ。

このような問題は、以下の公式で解くことができます。

元の速度+加速度×加速した時間

したがって、上記の例題に当てはめると8+3×4=20となり、答えは20m/sとなります。

「〇m/sの速度で進む物体が加速したとき」ではなく「静止していた物体が加速したとき」の場合、元の速度を0として計算しましょう。

●加速する物体の移動量

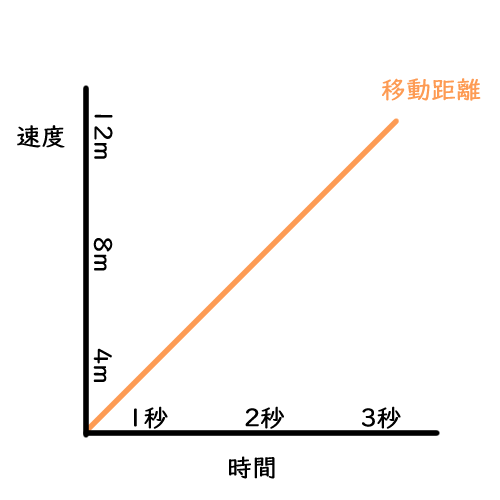

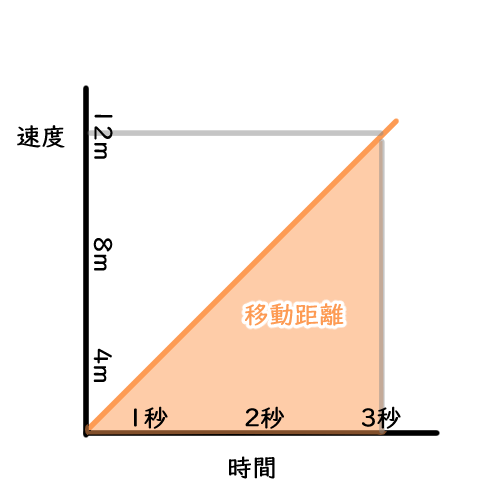

(例)静止している物体に同じ方向で4m/s²の加速度を加えて移動させた場合、加速度を加えて3秒後に物体は何m移動するか。

このような問題は、まず時間と速度のグラフを書いてみましょう。

時間を底辺・速度を高さとすると、以下図のような直線で時間経過ごとの移動距離の変化を表すことができます。

1秒あたりの速度の変化量は一定なので、直線となるのです。

底辺(時間)と高さ(速度)の軸に「3秒」経過したときの点を置き、その点から線を伸ばして交わる所で点を置くと三角形が現れます。

この三角形の面積を、問題にある「3秒後の移動距離」に置き換えることができるのです。

三角形の面積を求める公式は以下の通りです。

底辺×高さ÷2

今回の問題の場合、三角形の底辺(時間)は3秒・高さ(速度)は12m/s(4m/s×3秒)となります。

これを上記の公式に当てはめてみましょう。

3×12÷2=18

したがって、3秒後の移動距離は18mとなります。

●自由落下

(例)高度44.8mからボールを自由落下させた場合、地上に衝突するまでにおおよそ何秒かかるか。ただし、空気抵抗はないものとする。また、重力加速度は、9.8m/s²とする。

距離や速度が少数で表記されていますが、「おおよそ何秒かかるか」を求めれば良いためまずは四捨五入して小数点以下を切り上げましょう。

今回の場合、高度45m・重力加速度10m/s²で計算していきます。

正確な計算方法についての解説は少々複雑なものとなるため、原理については省略し計算するべきポイントのみをご紹介します。

まずは高度を2倍にして計算し、その数を重力加速度の数値で割ります。

(45m×2)÷10m/s²=9

2乗して9になる数は3なので、地上に衝突するまでにかかる時間はおおよそ3秒になります。

●水平投射

(例)高度124.8mを、3m/sの速度で水平飛行している機体がトラブルにより揚力が無い状態で落下を始めた。この機体は落下開始地点から水平におおよそ何m進み地上に衝突するか。ただし、空気抵抗はないものとし、重力加速度は9.8m/s²で計算する。

始めに自由落下する場合は地上に衝突するまで何秒かかるかを、上記の方法を用いて計算します。

- (125×2)÷10m/s²=25

- 25=5

よって、自由落下の場合は「おおよそ5秒」かかります。

今回の機体は3m/sの速度で進んでいるため、落下を開始してから3m/sで進みながら5秒かけて地上に落ちると考えましょう。

3m/s×5秒=15m

よって、地上に落ちるまで移動する距離は15mとなります。

【2級】

| 大項目 | 中項目 |

|---|---|

| 基礎知識 | 用語 |

| 動作 | |

| 組織 | |

| 制度・国際情勢 | |

| 単位 | |

| 物理学 | 力学 |

| 工学 | 航空工学 |

| 電気電子工学 | |

| 気象 | 気象学基礎 |

| 航空気象学 | |

| 専門知識 | 機体構造 |

| 姿勢制御 | |

| バッテリー | |

| 送信機 | |

| GNSS | |

| リスク | |

| 責任・保険 | |

| 飛行計画 | |

| 法令 | 無人航空機関 |

| 電波関連 |

【参考】2級の過去問

運動している物体についての説明として正しいものを選びなさい。ただし、摩擦や重力などの外乱が一切ない環境であるとする。

- 力を加えると等速直線運動する

- 物体に働く力が釣り合っている場合は運動を続ける

- 力を加えないとやがて静止する

- 加える力の大きさと物体の運動の変化にその質量は関係しない

【1級】

| 大項目 | 中項目 |

|---|---|

| 基礎知識 | 用語 |

| 動作 | |

| 組織 | |

| 制度・国際情勢 | |

| 単位 | |

| 三角関数 | |

| 物理学 | 力学 |

| 熱力学 | |

| 流体力学 | |

| 電磁気学 | |

| 工学 | 航空工学 |

| 電気電子工学 | |

| 材料工学 | |

| 流体工学 | |

| 気象 | 気象学基礎 |

| 航空気象学 | |

| 専門知識 | 機体構造 |

| 姿勢制御 | |

| バッテリー | |

| 送信機 | |

| GNSS | |

| リスク | |

| 責任・保険 | |

| 飛行計画 | |

| 法令 | 無人航空機関係 |

| 電波関連 | |

| 刑事民事その他 |

【参考】1級の過去問

「レイノルズ数」の説明として誤っているものを選びなさい。

- レイノルズ数と流体の温度には相関性がある

- 飛行機の翼に生じる揚力と翼周辺を流れる空気のレイノルズ数には相関性がある

- レイノルズ数と動粘度には相関性がない

- レイノルズ数と動粘度は相関性がある

【級別】ドローン検定「筆記試験」の勉強対策とおすすめテキスト(問題集)

ドローン検定の筆記試験合格を目指すには、テキストを用いた勉強法が最適です。

ここでは、級ごとにおすすめのテキストをご紹介いたします。

【4級】

4級は、公式テキスト(標準)の内容をしっかり押さえておけば簡単に合格を目指すことができます。

各単元ごとの解説があり、その後で練習問題を解くという形になっており勉強しやすいテキストです。

4級は暗記問題のみとなっているので、テキストの内容を一通り読んで頭に入れておくだけでも試験勉強としては十分と言えます。

4級受験におすすめのテキスト

●ドローン検定協会 公式BOOK ドローン検定 無人航空従事者試験 標準テキスト 3級4級対応

https://drone-kentei.com/member/?app=shop&req=item1&item=5

【3級】

3級も同様に、公式テキスト(標準)の内容を押さえることが大切です。

また、計算問題も出題されるため、自信がない方は計算問題を重点的に勉強できるテキストも活用すると良いでしょう。

3級受験におすすめのテキスト

●ドローン検定協会 公式BOOK ドローン検定 無人航空従事者試験 標準テキスト 3級4級対応

https://drone-kentei.com/member/?app=shop&req=item1&item=5

●ドローン検定計算ドリル

3級の試験勉強にはアプリの活用もおすすめ

テキストの内容を一通り頭に入れたら、模擬試験型式で過去問題を解いてみましょう。

ネットで検索してみると、過去に受験した方々が当時出題された問題をまとめている場合も多いです。

3級の場合は「クイズジェネレーター」というアプリから過去問題の模擬試験を作成した方もいるため、それらを参考にすると良いでしょう。

https://jde-drone.com/quiz/all3-50/

【2級】

2級は公式テキスト(標準)の内容に加え、応用問題や新しい分野の問題が出題されます。

公式テキスト(標準)の内容も復習しつつ、上級に対応した公式テキストの内容を勉強していきましょう。

2級受験におすすめのテキスト

●ドローン検定協会 公式BOOK ドローン検定 無人航空従事者試験 上級テキスト 2級対応

https://drone-kentei.com/member/?app=shop&req=item1&item=19

(復習として)

●ドローン検定協会 公式BOOK ドローン検定 無人航空従事者試験 標準テキスト 3級4級対応

https://drone-kentei.com/member/?app=shop&req=item1&item=5

【1級】

1級は3・2級の試験内容に加えてより専門性の高い問題が出題されます。

復習として標準の公式テキスト、2級対応テキストを活用しましょう。

特に2級試験の内容は比較的多く出題されるため、2級対応テキストの内容を重点的に復習しておくことをおすすめします。

1級受験におすすめのテキスト

(復習として)

●ドローン検定協会 公式BOOK ドローン検定 無人航空従事者試験 上級テキスト 2級対応

https://drone-kentei.com/member/?app=shop&req=item1&item=19

●ドローン検定協会 公式BOOK ドローン検定 無人航空従事者試験 標準テキスト 3級4級対応

https://drone-kentei.com/member/?app=shop&req=item1&item=5

また、1級に受験する場合は申込時に「1級試験参考テキスト」がメールにて届きます。

1級試験にて新たに追加される出題範囲の対策問題が記載されているため、併せて読んでおきましょう。

【参考】実技のライセンスは講習会でも取得可能

ドローン検定は筆記試験の他、実際にドローンを飛ばして操縦技術をテストする「基礎技能講習」も用意されています。

「ドローン基礎技能講習」とは

「ドローン基礎技能講習」とは、ドローン検定協会が主催しておりドローンの基礎的な操縦技術を学ぶことができる講習です。

座学5時間・実技10時間というカリキュラムになっており、修了すると「ドローン操縦士」という実技ライセンスを取得することができます。

国土交通省への飛行許可申請を行う場合、10時間の飛行経験を積むことが条件となっています。

そのため、基礎技能講習を受講すれば、操作技術を学びながら飛行許可申請の条件を満たすことができるのです。

筆記試験4級以上の合格者は1時間でライセンス取得可能

事前に筆記試験で4~1級に合格している方は、座学が4時間免除され「座学1時間・実技10時間」というカリキュラムで資格を取得することができます。

筆記試験と基礎技能講習を合わせて活用すれば、効率的かつドローンに関する知識・技術を十分に身に付けることができます。

ドローン検定に関するよくある質問

最後に、ドローン検定に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。

- 解答速報(正当)はいつ発表?

-

試験の合否は「受験日から10日後程度」に確認可能となります。

なお、合否の発表とともに有料(税抜1,500円)で採点結果照会を行うことも可能です。

採点結果照会を希望すると、個別に採点した答案が後日郵送されます。

- ドローン検定のテキスト(参考書)は書店でも購入できる?

-

書店の場合、「ジュンク堂書店 池袋本店」で販売されています。

他にもAmazonやドローン検定公式サイトからの購入が可能です。

- 3級と4級の違いは?

-

3級と4級はどちらも基礎的な内容でほとんど変わりがありませんが、3級は物理学も試験範囲に含まれており計算問題を解く必要があります。

- ドローン検定の公式テキストや教科書はありますか?

-

ドローン検定より、公式のテキストが2種類販売されています。

3~4級試験の対策には「標準テキスト」、2級試験の対策には「上級テキスト」を活用しましょう。

なお、1級試験に受験する場合はドローン検定協会より1級専用のテキストが郵送されます。

- ドローン検定は国家資格ですか?

-

ドローン検定は民間企業である「ドローン検定協会 株式会社」による認定資格です。

そのため、国家資格ではありません。

なお、現時点でドローンに関する国家資格も存在しません。

- ドローン検定の合格証はいつ頃届く?

-

「受験日から1ヵ月後」程度で合格者のみに合格証が発送されます。

- 飛行申請に必要な証明書は発行してもらえる?

-

国土交通省への飛行許可申請時、「無人航空機に関する飛行経歴・知識・能力を有することの証明書」を添付することで一部の手続きを簡略化することができます。

この証明書は、ドローン検定メンバーサイトから発行可能です。

メンバーサイトからの証明書発行手順

証明書は以下の手順で簡単に発行することができます。

STEPメンバーサイトにログインSTEP画面上部「証明書発行」STEP証明書がPDF出力される - ドローン検定の証明書には有効期限はある?

-

ドローン検定で発行した証明書に関しては有効期限について明記されておらず、内容に変更などなければ発行から時間が経っても有効となる可能性が高いです。

中には、半年以上前に発行した証明書を添付して申請が通った方もいるようです。

2018-09-29 21:01:59

つい10日ほど前、許可申請の技能認証 証明書のところで、

今年2月の基礎技能講習の資料を添付して、DIPSで、申請できました。

https://drone-kentei.com/member/?app=qa&req=view_public&qatid=483 - ドローン検定取得後、更新は必要?

-

ドローン検定の資格は更新日などなく、一度取得すれば永続的に資格を保有することができます。

- ドローン検定に合格すると仕事をする上で有利になりますか?

-

ドローンを使った仕事に就きたい場合、ドローン検定の資格を取得すれば自分に知識・技術があることが証明できるため大きなアピールポイントとなります。

特にドローン検定は合格後に使用できる公式ロゴを名刺やHPに貼り付けることができるため、分かりやすいアピールをすることができます。

また、国土交通省への飛行許可申請が簡略化される他、飛行場所管理者への飛行許可交渉もスムーズに進みやすくなるというメリットもあるため資格の取得はおすすめです。

まとめ

ドローン検定は「筆記試験」と「基礎技能講習」の2種類があります。

筆記試験をクリアすると基礎技能講習の座学が大幅に免除されるため、筆記試験→基礎技能講習という順で臨むことをおすすめします。

資格を取得すれば趣味・ビジネスともにドローン活用の幅が大きく広がります。

筆記試験は公式テキストの内容をしっかりと理解していれば誰でも合格できる難易度なので、是非取得を目指してみてください。

この記事と一緒によく読まれている記事

-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント

-

オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由

-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング

-

建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!

-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!

-

ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?

-

ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?

-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる

-

水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説

-

ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!

-

ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!

-

海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説