マサト

マサトドローンを飛行するのに免許が必要なの?

ドローン講師

ドローン講師2022年12月5日、改正航空法の施行に伴いドローンの国家資格制度が新設されました。

個人的な趣味から事業活用まで幅広い分野で普及が拡大しているドローンですが、操縦には免許(国家資格)が必要となるのかは気になるところです。

そこで今回は、ドローンの免許(国家資格)の必要性や免許(国家資格)の概要、免許(国家資格)の取り方など詳しく解説いたします。

取得した免許(国家資格)を仕事に活かす方法もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

- ドローン飛行には免許が必要か?

- ドローンの国家資格の取り方や費用

- ドローンの国家資格の試験日と難易度

- ドローンの国家資格を取得せずに飛行した場合の罰則

- ドローンの国家資格以外に知っておきたい制度

- ドローン免許を仕事で活かす方法

ドローンを操縦(運転)するには免許が必要?

ドローンの国家資格制度が設けられたことで、「ドローンも自動車のように免許がないと操縦できないのだろうか」と疑問を抱く人もいるはずです。

ここでは、国家資格の理解を深める前に、ドローンの操縦における免許・資格の必要性から解説します。

ドローン操縦時に免許は必要ない

2024年現在の法律では、ドローンを操縦するにあたって取得が義務付けられている免許・資格はありません。

そのため、許可申請などのルールに準じてドローンを操縦するだけなら無資格でも可能です。

ただし、2022年12月から導入された国家資格制度や、JUIDAやDPAなどの民間資格については知ってて損はありません。

特に、ドローンを事業に活用する場合など、航空法で規制された場所・方法での飛行を頻繁に実施する見込みなら、国家資格の取得を検討した方がいいでしょう。

免許と技能証明の違い

ドローンの国家資格は「免許」ではなく、「技能証明」と呼ばれています。

免許とは特定の事を実施することを官公庁から許可されるもので、身近な例としては自動車の運転免許などがあります。

一方で技能証明とは、「特定の事を実施するために必要な技能を有すること」を証明するものです。

例えば、飛行機のパイロットに必要な資格である「定期運送用操縦士」も技能証明とされています。

免許と技能証明はどちらも基本的に同じものですが、「禁止されている事の実施を許されたもの」が免許、「技能を持っていると示す証明書」が技能証明と捉えるケースが一般的です。

ドローンの国家資格制度が2022年12月に創設

2021年3月、有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現に向けた「航空法改正案」が閣議決定されました。

ドローンの国家資格制度は、その航空法改正案に記載されていた新しい制度の1つで、その後、2022年12月にドローンの国家資格制度がスタートしました。

ドローンの国家資格制度が新設された背景

2022年に国家資格制度が新設された主な理由としては、「国土交通省の作業負担の削減」や「労働力不足問題への対応」が挙げられます。

ここでは、ドローンの国家資格が新設された背景について、近年の情勢を深堀りしながら解説いたします。

国土交通省の作業負担の削減

ドローンは航空法で規制された場所・方法で飛行させる場合、国土交通省への許可申請が必要です。

普及拡大により多様な用途へのドローン活用が促進されたと同時に、国土交通省への申請件数は年々増加しています。

これに伴い国土交通省の承認作業にかかる負荷も増幅していたため、一定以上の知識と技能を有した操縦士に関しては申請の一部を免除・簡略化して、負荷を削減する狙いがあったと言われています。

労働力不足問題への対応

近年は物流をはじめ様々な業界で「少子高齢化による労働力の不足」が問題視されています。

労働力不足の問題を解消するには、少人数で高効率な運用が可能なドローンの活用が有効です。

しかし、物流などの業務にドローンを活用するとなれば、従来は禁止されていた「有人地帯での目視外飛行」が必要になる場面も出てきます。

そのような場面でも事故のリスクを低減させるため、国家資格を通して安全な運用方法や十分な操縦技能などを証明することが必要とされました。

国家資格制度前に取得した民間資格はどうなる?

国家資格制度が導入される前から、民間の認定機関による操縦士資格は存在していました。

国土交通省から認定を受けた機関の資格であれば、後述する国家資格の「二等資格」に似たメリットを得られます。

民間資格を取得済みの人は、自分が今保有している資格が無駄になってしまうのではないか…とイメージするかも知れませんが、現状として民間資格と国家資格は共存関係にあります。

民間資格を取得していると国家資格取得時の講習時間が短縮される

ドローンの国家資格を取得するにあたって登録講習機関を利用する場合、定められた最低受講時間以上の時間に及ぶ受講が必要です。

一等資格・二等資格それぞれのコースに、「初学者」と「経験者」という受験者の区分に応じた最低受講時間が定められています。

それぞれの最低受講時間は、以下の通りです。

| 資格区分 | 受験者 | 最低受講時間(基本) |

|---|---|---|

| 一等資格 | 初学者 | 18時間以上 |

| 経験者 | 9時間以上 | |

| 二等資格 | 初学者 | 10時間以上 |

| 経験者 | 4時間以上 |

経験者は基礎的なカリキュラムが省略されているため、初学者よりも短時間かつ低コストで受講が可能です。

初学者と経験者の定義は登録講習機関によって異なりますが、多くの場合は「民間資格を取得していること」が条件のひとつになっています。

そのため、民間資格の取得者なら無資格の初学者よりも効率的に国家資格の取得を目指すことが可能です。

民間資格をエビデンスとした飛行許可申請の一部省略ができなくなる

2024年9月現在、ドローンの民間資格飛行許可申請の一部省略が可能な状態は継続しています。

しかし、将来的には民間資格を取得しただけでは省略ができなくなる予定です。

国土交通省が公表しているドローンの国家資格に関するFAQでは、以下のような記述があります。

HP 掲載講習団体が発行する民間技能認証については個別の飛行毎の許可・承認の操縦者の技量審査のエビデンスとして活用しておりますが、現時点の想定としては、本年12月5日の3年後をもって、飛行申請時のエビデンスとしての活用を取りやめることとしております。(民間技能認証のみを取得されている場合は、申請書類の省略が認められない運用に変わります。)

さらに国家資格制度の開始と同時期に、「航空局ホームページ掲載団体の今後について」という資料が公開されました。

そこには2023年2月を最後にHP掲載団体の新規掲載が行われなくなり、一定期間後に民間資格による審査簡略化の運用を廃止すると明記されています。

つまり、国家資格制度が制定された時点で民間資格の廃止は決まっており、廃止は2025年12月5日に予定されているということです。

今後、飛行許可申請を簡略化するとなれば、国家資格の取得が必須となります。

ドローン操縦士として働くなら仕事をするなら免許(国家資格)の取得がおすすめ

測量や点検、空撮業務などドローンを使用する仕事に従事する場合は国家資格の取得がおすすめです。

ドローンの操縦技能や知識を十分に持っているという証明になるだけでなく、一部の許可申請が免除・省略可になることで対応できる業務の幅も広がるからです。

また、レベル4飛行が解禁となる一等資格を取得すれば、より高度な方法でドローンを事業に活用することができます。

民間資格は将来的に廃止が予定されていものの、国家資格の取得に向けた試験が簡略化されるというメリットがあります。

今すぐは必要なくとも、今後国家資格が必要となる可能性がある場合は民間資格の取得から始めてみても良いでしょう。

ドローンの免許(国家資格)の概要

ドローンの国家資格(操縦ライセンス制度)とは、国が行う学科・実地試験や身体検査を受けて操縦者の技能証明を行う制度です。

これまでドローンに関わる免許や資格は民間資格のみでしたが、ライセンス制度が導入されたことで「ドローン操縦の国家資格」を取得できるようになりました。

ドローンの国家資格は2種類ある

ドローンの国家資格には、「一等無人航空機操縦士(一等資格)」と「二等無人航空機操縦士(二等資格)」という2種類があります。

どちらも一部の飛行許可申請が免除・簡略化される他、一等資格では「レベル4」という特殊な飛行方法の実施も可能となります。

具体的にどのような効力がある資格なのか、以下よりご紹介いたします。

一等無人航空機操縦士(一等資格)

一等無人航空機操縦士とは、レベル4の飛行において必須とされる資格です。

- 有人地帯での補助者なし目視外の飛行(レベル4)

- 「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要

(DID地区上空・目視外飛行・夜間飛行・人や物との距離30m未満等)

一等無人航空機操縦士(一等資格)の注意点

一等無人航空機操縦士(一等資格)は、取得すればどんな飛行も楽に実施できるわけではなく、取得後もいくつかの点に注意しながら飛行を実施する必要があります。

特に注意が必要な点は、以下の通りです。

- レベル4飛行には「機体認証の取得」も必要

- 安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行では立入管理措置も必要

レベル4の飛行実施や一部申請の免除が可能となるのは、機体認証も取得している場合に限ります。(※機体認証に関しては、後ほど詳しく解説いたします。)

また、「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の場合は、機体認証に加えて第三者の上空を飛行しない(立入管理措置を講じる)こととされています。

「安全確保措置等の個別に確認が必要な飛行」(空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、物件投下等)を行う場合については、資格を取得していても飛行ごとの許可申請が必要です。

二等無人航空機操縦士(二等資格)

二等無人航空機操縦士を取得すると、従来の規制ルールでは許可申請が必要とされていた申請の一部を免除することができます。

- 「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要

(DID地区・夜間、無人地帯での目視外・人や物件との距離30m未満)

一等無人航空機操縦士との違いとしては、「レベル4飛行が可能にならない」という点です。

難易度は二等無人航空機操縦士の方が低いため、レベル4飛行の必要性がなければ二等資格の取得を目指した方がいいでしょう。

ドローンの免許(国家資格)を取得するなら一等・二等のどちらにすべきか

ドローンの国家資格は2種類あり、どちらを取得すべきかは悩みどころのひとつです。

「とりあえず高等資格の一等資格を選ぼう」など、曖昧な基準で判断すると後悔する恐れがあるため、慎重に選ぶことをおすすめします。

ここでは、一等資格と二等資格それぞれにおすすめな人の特徴を解説しますので、参考にしてみてください。

一等資格がおすすめの人

一等資格は、以下に当てはまる人におすすめです。

ドローンのスキルをさらに高めたい経験者

一等資格の試験では、ドローンの知識や操縦に関してより高いスキルが問われます。

すでに基礎的な部分は習得しており、応用分野の理解をさらに深めたいと考えている経験者の方には一等資格の取得がおすすめです。

また、一等資格が経験者におすすめな理由として「受講時間と費用」も挙げられます。

登録講習機関によっては初学者向けの一等資格コースが用意されている可能性もあります。

しかし必要な最低受講時間や費用は、初学者向け二等資格コースの倍近くに及ぶケースも珍しくありません。

もしも不合格となれば時間・費用の損失は多大なものとなるため、初心者は特別な理由がない限り、一等資格の挑戦は避ける方が賢明です。

より高いレベルでドローンを事業に活用したい人

二等資格でもドローンの事業活用の幅は広がりますが、実施可能になるのはレベル1~3飛行のみです。

レベル4飛行の実施を伴う、より高いレベルでのドローン活用を見据えた事業者の方なら一等資格の取得を検討しても良いでしょう。

今後さらなる拡大が予想されているドローン市場において、いち早くレベル4飛行実施の体制を整えることは重要な戦略ともいえます。

二等資格がおすすめの人

二等資格は、以下に当てはまる人におすすめな資格です。

ドローンのスキルを身につけたい初心者

「ドローンに初めて触れる」「趣味で時々ドローンを飛ばしていた」といった初心者の方は、二等資格の取得がおすすめです。

二等資格の試験はドローンに関する基礎的な知識と技術を網羅した内容となっているため、ドローンのスキルにおける基礎部分を固めたい方に適しています。

レベル4飛行以外の方法でドローンを事業に活用したい人

レベル4飛行に該当しないものの、事業にドローンを活用したい人なら二等資格の取得がおすすめです。

一部の飛行許可申請が免除されるため業務負担が軽減される他、飛行当日近くに何らかの事情で飛行が不可能になっても、簡単に日程を変更できるようになります。

顧客の事情に合わせてドローンを活用しながら業務を遂行しやすくなることも、ドローンの事業活用における国家資格のメリットです。

ドローンの免許(国家資格)に関わる「飛行レベル」とは

ドローンの国家資格を取得するうえで、国土交通省が定めたドローンの飛行レベルについても知っておきましょう。

ドローンの飛行レベルとは、「目視内か目視外か」 「手動飛行か自動飛行か」「無人地帯か有人地帯か」によって大きく4つに分けられたドローンの飛行形態です。

先述の通り、取得した資格が一等資格か二等資格かによって、実施できる飛行レベルが変わります。

4つの飛行レベルの概要は、以下の通りです。

レベル1

レベル1とは、「目視内での手動操縦飛行」を指す飛行形態です。

無人地帯かつ機体が視界に入る範囲で、手動でプロポを操縦するという飛行方法がレベル1に該当します。

ごく一般的なドローンの飛ばし方であり、法規制に準じた場所・方法であれば飛行許可申請は不要です。

レベル2

レベル2は、「目視内での自律飛行」を指す飛行形態です。

無人地帯かつ機体が視界に入る範囲の中で、自律飛行機能を使った飛行方法がレベル2に該当します。

この飛行形態も、規制されていない場所や方法による実施なら飛行許可申請は必要ありません。

レベル3

レベル3は「無人地帯における目視外飛行」を指す飛行形態です。

無人地帯で、自分の視界に入らない範囲までドローンを自動飛行させる飛ばし方がこれに該当します。

レベル3を実施する場合、以下の要件を満たす必要があります。

| 全般的要件 | ・第三者が立ち入る可能性が低い場所(山、河川等)を選定 ・十分な飛行実績を有する機体 ・緊急時の対応手順策定等の飛行に応じた安全対策の実施 |

| 個別要件 | ・第三者の立入管理(補助者の配置、看板での周知等) ・自機の監視 ・自機周辺の気象状況の監視 ・有人機等の監視・操縦者等の教育訓練 |

レベル3.5が新設

当初、ドローンの飛行レベルは1~4までの4通りでしたが、2023年12月に新しくレベル3.5が設けられました。

レベル3.5飛行とは特定の飛行方法を指す区分ではなく、レベル3飛行の要件の緩和措置です。

一定の条件を満たすと、レベル3飛行実施に求められていた一部の要件が免除されます。

具体的な条件と、免除される要件は以下の通りです。

| 条件 | 免除されること |

|---|---|

| 補助者や看板の代わりに、機体に搭載したカメラと地上に設置したモニターなどで飛行経路下を監視すること | 第三者の立入管理(補助者の配置、看板での周知等) |

| 国家資格(一等・二等のどちらも可)の保有 + 第三者賠償責任保険への加入 | 道路や鉄道等の上空の横断時における一時停止 |

なお、道路や鉄道等の上空の横断時における一時停止はカメラやモニターによる飛行経路下の監視が可能である前提とされています。

また、国家資格は一等資格・二等資格のどちらを取得しても良いですが、目視外飛行が前提であるため、限定解除のための試験を受ける必要もあります。

レベル4

レベル4は、「有人地帯における目視外飛行」を指す飛行形態です。

人通りのある有人地帯上空で、自分の視界に入らない範囲までドローンを自動飛行させるケースが該当します。

国家資格でも二等資格保有者や無資格者は禁止されている飛行形態ですが、一等資格を保有する人なら「第一種機体認証」を受けた機体の使用と事前の許可申請により実施が可能です。

ドローンの免許(国家資格)に関わる「カテゴリー」とは

先述した飛行レベルは、「実施時に求められる飛行技術・難易度」に着目した飛行形態の区分です。

飛行レベルとは別に、「実施時のリスク」に応じて分類する飛行カテゴリーという区分もあります。

カテゴリーは大きくⅠ~Ⅲまでの3区分があり、どのカテゴリーに分類するかによって、飛行許可申請は必要かどうか・どんな手続きが必要かを判断することが可能です。

以下より、各カテゴリーの概要について解説いたします。

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅠには、「特定飛行に該当しない飛行」が分類されます。

例えば、目視内での手動飛行などはカテゴリーⅠに該当します。

飛行レベルでいうとレベル1・2にあたるもので、実施に際して飛行許可申請は必要ありません。

カテゴリーⅡ

カテゴリーⅡは、「立入管理措置をした状態で行う特定飛行」が該当します。

飛行レベルでいうとレベル3・3.5にあたるため、事前に飛行許可申請が必要です。

なお、カテゴリーⅡは飛行場所・飛行方法に応じてカテゴリーⅡAとカテゴリーⅡBに分けられます。

カテゴリーⅡA

カテゴリーⅡAには、以下の特定飛行が分類されます。

- 総重量25kg以上の機体の使用

- 高度150m以上の上空での飛行

- 催し場所上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件の投下

上記に該当する飛行方法は、国家資格や機体認証を取得していても事前の飛行許可申請が必要です。

カテゴリーⅡB

カテゴリーⅡBは、ⅡAに該当するもの以外の特定飛行が分類されます。

具体的には、以下の特定飛行です。

- DID地区上空

- 目視外飛行

- 夜間飛行

- 人や物との距離30m未満

- 人または物件から30m以上の距離

- 上記いずれかを総重量25kg未満の機体で行うこと

国家資格の概要でも記載した通り、上記のようなカテゴリーⅡBに該当する飛行は、国家資格・機体認証を取得すると飛行許可申請が不要になります。

カテゴリーⅢ

カテゴリーⅢはドローンの飛行経路下に第三者が自由に立ち入りできる状態で行う特定飛行のことで、レベル4飛行も含まれます。

従来は全面的に禁止されていましたが、国家資格制度の制定に伴い解禁となりました。

実施には一等資格と第一種機体認証を取得したうえで、事前の飛行許可申請が必要です。

なお、国土交通省のホームページでは飛行カテゴリーを判断するためのフロー図が掲載されています。

また、DIPSで飛行許可申請手続きを行う前に、簡易判定で飛行カテゴリーを判断することも可能です。

ドローンの免許(国家資格)の取り方

ドローンの国家資格を取得する方法は、大きく分けて以下の2通りです。

- 国土交通省認定の登録講習機関を受講してから試験を受ける

- 独学で試験を受ける

ここでは、ドローンの国家資格を取得する方法の詳細と受験資格について解説いたします。

国土交通省認定の登録講習機関を受講してから試験を受ける

登録講習機関とは、国土交通省から「講師の経験期間や飛行時間」や「試験会場の確保」といった基準を満たしていると認定を受けた民間のドローンスクールです。

登録講習機関を受講すると、ドローンの国家資格取得に必要な座学・技能についてプロの講師から指導を受けることができます。

一等資格・二等資格のどちらも試験の出題範囲は広く、独学では完全に身に付けられない場合があります。

独学よりも費用はかかりますが、効率的に国家資格の取得を目指すなら最適な手段です。

なお、登録講習機関は全国各地にあり、いずれも国家資格の取得を前提とした講習内容になっています。

独学で試験を受ける

ドローンの国家資格の取得方法としては認定スクールの受講が一般的ですが、独学のうえ試験を受けることも不可能ではありません。

まずは練習用のドローンを購入して操縦練習を重ねて技術を磨きながら 市販の教材を購入して学科試験の対策を行うといった流れになります。

独学であれば必要な費用は受験料のみなのでコストを抑えることができますが、もしも不合格となれば再度受験料の支払いが必要です。

初心者の場合はドローンに関して熟知したプロの講師から指導してもらえない状況の中で、1発合格を狙うことは容易ではありません。

また、スクールを利用すれば資格取得までの期間は最短で2週間ほどですが、独学の場合は最短でも2ヵ月以上かかるケースがほとんどです。

仕事ですぐに資格を取得する必要がある方にとっても、独学での受験はデメリットが大きい手段と言えます。

ドローン免許(国家資格)の受験資格

ドローンの国家資格の受験資格として、以下2つの条件が定められています。

・16歳以上であること

・航空法の規定に基づき、国土交通省から受験が停止されていないこと

受験停止の処分は、法令違反などの問題を起こして資格が取り消されたり、試験中に不正行為を行っていたことが発覚した人などが対象となります。

ドローンの免許(国家資格)を取得するための登録講習機関の探し方

登録講習機関を利用してドローンの国家資格取得を目指すなら、事前に受講先を探す必要があります。

しかし全国に数多く存在する登録講習機関の中から、受講しやすい機関を見つけるにはどのように探すべきでしょうか。

ここでは、受講する登録講習機関の探し方と注意点をご紹介いたします。

国土交通省が公開している一覧表を見る

国土交通省では、登録講習機関の一覧表を公開しています。

全国各地の登録講習機関が記載されており、機関別で一等資格・二等資格それぞれで受講可能なコースも確認することが可能です。

一覧表に掲載されている登録機関の中から受講先を探すという方法が、最も確実です。

新しい機関が登録されると内容も更新されるため、受講が必要なタイミングになったら最新情報を確認しましょう。

受講可能なコースがある機関を選ぶ

すべての登録講習機関が、一等資格・二等資格のどちらにも対応しているわけではありません。

また、予定している飛行方法によっては、後述する「限定解除」の受講も必要です。

登録講習機関によっては、一覧表に掲載されていても講習を開始していないケースや一部のコースを開講するまでに時間がかかるケースもあります。

機関の都合などにより、国土交通省から登録を受けたタイミングと開講の準備が整うまでのタイミングに差が生じてしまっているからです。

受講したいコースが用意されている登録講習機関を見つけたら、申込みの前にホームページへアクセスして情報を確認しておきましょう。

「講習団体」や「管理団体」とは異なるため注意

ドローンスクールの中には、「講習団体」や「管理団体」と呼ばれるものもあります。

これらは登録講習機関とは異なる機関である点にも、注意が必要です。

講習団体とは、ドローンの民間資格を取得できるドローンスクールのことです。

登録講習機関とは別に国土交通省から認可を受けた団体(HP掲載講習団体)もあり、その場合は航空局のホームページに掲載されます。

2025年12月までの間は、講習団体での講習を修了して民間資格を取得すれば、一部飛行許可申請が簡略化されます。

管理団体とは、講習団体を管理する団体を指します。

直営しているスクールや提携しているスクールに対し、民間資格の取得に向けた教材やカリキュラムを提供したり、監査などを行ったりしています。

講習団体と管理団体は、どちらも国家資格の取得に直接的な関わりはありません。

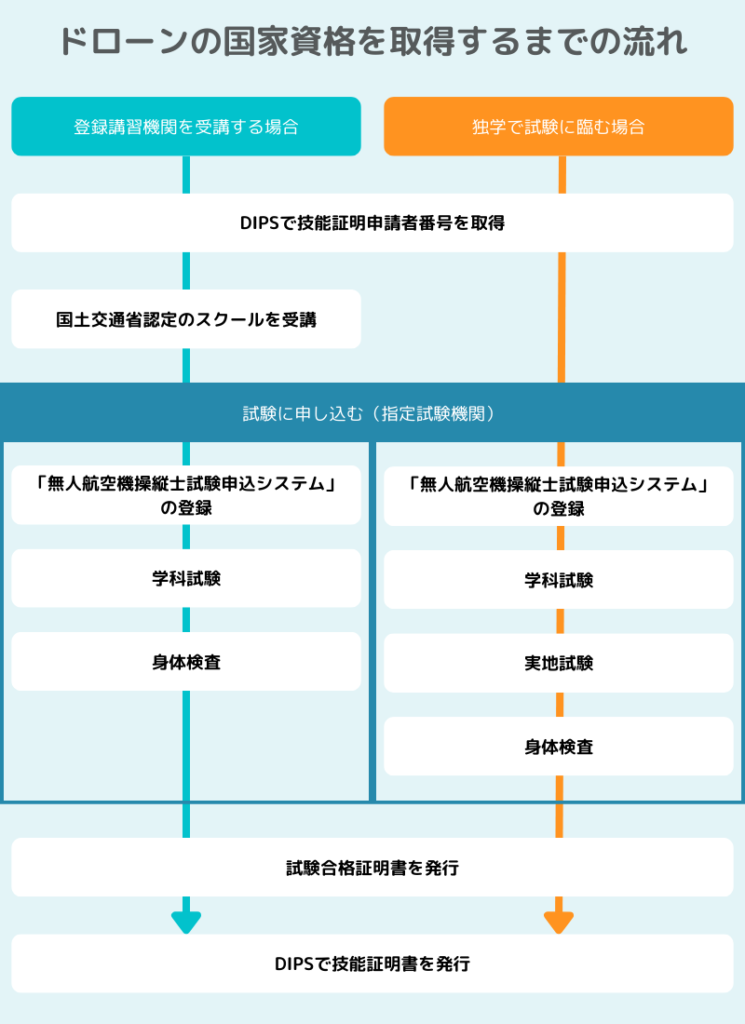

ドローンの免許(国家資格)を取得する手順

ドローンの国家資格を取得するまでの流れは、登録講習機関を受講する場合と独学で試験に臨む場合とで変わります。

ここでは、スクールを利用してドローンの国家資格を取得するまでの基本的な流れに付いてご紹介いたします。

【共通】DIPSで技能証明申請者番号を取得する

「DIPS」とは、国土交通省が提供しているドローン情報基盤システムのことです。

機体登録や飛行許可申請など、ドローンに関わる様々な手続きをオンラインで済ませることができます。

国家資格を取るにあたって、DIPSを通して講習や試験の申請時に使用する技能証明申請者番号の取得が必要です。

技能証明申請者番号の取得手順は、以下の通りです。

なお、技能証明申請者番号の申請にはDIPSのアカウント作成が必要です。

初めて利用する場合、まずはアカウント作成を済ませておきましょう。

【登録講習機関の場合】国土交通省認定のスクールを受講する

技能証明申請者番号を取得したら、DIPSにログインして試験の申し込みを行います。

先述の通りドローンの国家資格には「一等資格」と「二等資格」という2つの区分があり、取得を目指す資格によって試験内容や受講内容は変わります。

まずはDIPS上で、取得を目指す資格を選択しましょう。

資格を選択したらそれに対応した講習を行っているスクールで、実際に講習を受けます。

スクールでは学科講習と実地講習が行われ、全課程を修了したら実地試験が免除される修了証明書が発行されます。

【共通】試験に申し込む

試験に申し込むにあたって、「無人航空機操縦士試験申込システム」の登録が必要です。

アクセスしたら必ずDIPSに登録したメールアドレスを入力し、その後届くメールに記載された本登録URLから情報入力を行いましょう。

登録が完了したら、試験一覧から「受験資格の確認」を選択のうえ申し込みを行います。

スクールを受講した場合は学科試験と身体検査、独学の場合は学科試験・実地試験・身体検査を申し込みましょう。

【共通】試験合格証明書を発行する

試験の申し込みを済ませたら、当日までにしっかりと勉強をして学科試験の対策を行っておきましょう。

試験に合格すると、無人航空機操縦士試験申込システムの「試験一覧」から試験合格証明書の発行申請を行えるようになります。

【共通】技能証明書を発行する

試験合格証明書の発行と共に、DIPSから技能証明書の交付も受けましょう。

DIPSにログインしたら「技能証明書の新規交付」を選び、申請手続きを行います。

申請を終えたら、後日DIPSに登録した住所へ技能証明書が郵送されます。

夜間飛行などをするならドローンの免許(国家資格)で限定解除が必要

ドローンの国家資格(基本)を取得しても、目視外飛行・夜間飛行・総重量25kg以上のドローンの使用は制限されたままとなります。

これらの制限は「限定」と呼ばれており、上記いずれかの飛行を実施したい場合は限定解除を行う必要があります。

ドローンの免許(国家資格)における限定解除とは

限定解除とは、上述した飛行方法の「限定」を解除するために試験を受けることです。

ドローンの国家試験に含まれる実地試験は、基本・目視外飛行・夜間飛行・25kg以上の4つに分けられています。

基本の試験に合格すれば、目視内で昼間に25kg未満のドローンを使った特定飛行(カテゴリーⅡB)の許可が不要になります。

一方で夜間や目視外、25kg以上の機体で飛行を実施したい場合は、基本に加えて目視外飛行・夜間飛行・25kg以上のいずれかに対応した実地試験にも合格しなければなりません。

なお、登録講習機関で限定解除のコースを受講すれば、基本と同じく実地試験が免除されます。

ドローン免許(国家資格)の講習内容

ドローンの国家資格の受講者については、学科・実地の民間取得を取得した「経験者」と初めてドローンについて学ぶ「初学者」という区分が設けられています。

学科講習の内容や受講必要時間は資格の種類によって異なりますが、どちらも初心者より経験者の方が少ないボリュームとなっています。

以下より、学科講習と実地講習それぞれの内容と受講必要時間について解説いたします。

学科講習の内容と受講必要時間

学科講習では、ドローンの機体に関する知識や法律関係に関する知識などについて学びます。

スクールによってはオンラインで学科講習を実施しているところもあり、対面の授業と同様に質疑応答もすることが可能です。

普段は仕事などでスクールに通う時間がない方も、安心して学べます。

主な講習内容と初心者・経験者の受講必要時間は、以下の通りです。

一等資格

一等資格の場合、経験者なら合計9時間、初学者なら合計18時間の受講が必要です。

講習内容ごとの必要時間は、以下の通りとなっています。

| 講習内容 | 経験者 | 初心者 |

|---|---|---|

| ①無人航空機操縦者の心構え | 1 | 3 |

| ②無人航空機に関する規制 ・航空法全般 ・航空法以外の法令等(小型無人機等飛行禁止法、電波法、その他法令、飛行自粛要請空域など) | 1 | 3 |

| ③無人航空機のシステム ・無人航空機の機体の特徴 ・飛行現糸飛行性能 ・機体の構成 ・機体以外の要素技術 ・機体の整備、点検、保管、交換、廃棄 | 2 | 5 |

| ④無人航空機の操縦者及び運航体制 ・操縦者の行動規範及び遵守事項 ・操縦者に求められる操縦知識 ・操縦者のパフォーマンス ・安全な運航のための意思決定体制 | 4 | 6 |

| ⑤運航上のリスク管理 ・運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎 ・気象の基礎知識及び気象情報を元にしたリスク評価並びに運航計画の立案 ・飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 2 | 4 |

(単位:時間)

二等資格

二等資格の場合、経験者なら合計4時間、初心者なら合計10時間の受講が必要です。

講習内容ごとの必要時間は、以下の通りとなっています。

| 講習内容 | 経験者 | 初心者 |

|---|---|---|

| ①無人航空機操縦者の心構え | 1 | 3 |

| ②無人航空機に関する規制 ・航空法全般 ・航空法以外の法令等(小型無人機等飛行禁止法、電波法、その他法令、飛行自粛要請空域など) | 1 | 3 |

| ③無人航空機のシステム ・無人航空機の機体の特徴 ・飛行現糸飛行性能 ・機体の構成 ・機体以外の要素技術 ・機体の整備、点検、保管、交換、廃棄 | 1.5 | 3.5 |

| ④無人航空機の操縦者及び運航体制 ・操縦者の行動規範及び遵守事項 ・操縦者に求められる操縦知識 ・操縦者のパフォーマンス ・安全な運航のための意思決定体制 | 1 | 2 |

| ⑤運航上のリスク管理 ・運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎 ・気象の基礎知識及び気象情報を元にしたリスク評価並びに運航計画の立案 ・飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案 | 0.5 | 1.5 |

(単位:時間)

実地講習の内容と受講必要時間

実地講習では、実際にドローンやシミュレーターを操縦しながら技術の習得を目指すことになります。

ドローンの基本的な操縦方法に加え、安全機能や飛行経路などの設定方法や緊急時の対応についてなども講習に含まれています。

ただし、資格や受講者の区分によっては受講必要時間だけでなく履修する内容も変わります。

実地講習の内容と各区分における履修の有無、受講必要時間は以下の通りです。

一等資格

経験者

| 講習方法 | 講習内容 | 基本 | 目視外 | 夜間 | 25kg以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 講義または演習 | ①飛行計画、リスク評価結果及び飛行環境の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ②運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | – | – | – | – | |

| 講義、演習または実習 | ③機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ④フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 実習 | ⑤基本操縦(手動) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑥基本操縦(自動) | – | 〇 | – | – | |

| ⑦基本操縦以外の機体操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| ⑧様々な運行計画への対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義、演習または実習 | ⑨安全に関わる操作 | 〇 | – | – | – |

| ⑩緊急時の対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義または演習 | ⑪飛行後の記録、報告 | 〇 | – | – | – |

| 受講必要時間(単位:時間) | 10 | 5 | 1 | 1 |

※経験者と初学者の基本・目視外、初学者の25kg以上は二等相当の受講時間を含む

初学者

| 講習方法 | 講習内容 | 基本 | 目視外 | 夜間 | 25kg以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 講義または演習 | ①飛行計画、リスク評価結果及び飛行環境の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ②運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義、演習または実習 | ③機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ④フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 実習 | ⑤基本操縦(手動) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑥基本操縦(自動) | – | 〇 | – | – | |

| ⑦基本操縦以外の機体操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| ⑧様々な運行計画への対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義、演習または実習 | ⑨安全に関わる操作 | 〇 | – | – | – |

| ⑩緊急時の対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義または演習 | ⑪飛行後の記録、報告 | 〇 | – | – | – |

| 受講必要時間(単位:時間) | 50 | 7 | 1 | 2 |

※経験者と初学者の基本・目視外、初学者の25kg以上は二等相当の受講時間を含む

二等資格

経験者

| 講習方法 | 講習内容 | 基本 | 目視外 | 夜間 | 25kg以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 講義または演習 | ①飛行計画、リスク評価結果及び飛行環境の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ②運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | – ※ヘリコプター型の場合は必要 | – | – | – | |

| 講義、演習または実習 | ③機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ④フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 実習 | ⑤基本操縦(手動) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑥基本操縦(自動) | – | 〇 | – | – | |

| ⑦基本操縦以外の機体操作 | – | 〇 | – | – | |

| ⑧様々な運行計画への対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義、演習または実習 | ⑨安全に関わる操作 | 〇 | – | – | – |

| ⑩緊急時の対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義または演習 | ⑪飛行後の記録、報告 | 〇 | – | – | – |

| 受講必要時間(単位:時間) | 2 | 1 | 1 | 1 |

初学者

| 講習方法 | 講習内容 | 基本 | 目視外 | 夜間 | 25kg以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 講義または演習 | ①飛行計画、リスク評価結果及び飛行環境の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ②運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 | – ※ヘリコプター型の場合は必要 | – | – | – | |

| 講義、演習または実習 | ③機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ④フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 実習 | ⑤基本操縦(手動) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ⑥基本操縦(自動) | – | 〇 | – | – | |

| ⑦基本操縦以外の機体操作 | – | 〇 | – | – | |

| ⑧様々な運行計画への対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義、演習または実習 | ⑨安全に関わる操作 | 〇 | – | – | – |

| ⑩緊急時の対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 講義または演習 | ⑪飛行後の記録、報告 | 〇 | – | – | – |

| 受講必要時間(単位:時間) | 10 | 2 | 1 | 2 |

ドローン免許(国家資格)の学科試験査

登録講習機関を受講する場合、独学で一発試験に挑戦する場合のどちらも、指定試験会場で学科試験を受ける必要があります。

ここでは、学科試験の具体的な内容や合格基準について解説いたします。

学科試験の内容と合格基準

学科試験では、「CBT」というコンピューターを使用した試験方式が採用されています。

すべて選択式の問題となっており、3つの選択肢から正解を選んで回答するという流れです。

学科試験で出題される内容は大きく分けて4項目あり、基本的にはスクールで修了した内容がそのまま含まれています。

ただし一等資格の場合、二等資格の試験内容に加えて一等資格限定の問題が出題されることもあります。

具体的な出題内容の項目は、以下の通りです。

- 無人航空機に関する規則

- 無人航空機のシステム

- 無人航空機の操縦者及び運航体制

- 運航上のリスク管理

また、問題数・合格基準は資格ごとに以下の通り定められています。

| 一等資格 | 二等資格 | |

|---|---|---|

| 問題数 | 70問 | 50問 |

| 合格基準 | 正答率90%程度 | 正答率80%程度 |

学科試験の具体的な問題については、国土交通省よりサンプルが公表されていますので参考にしてみてください。

ドローン免許(国家資格)の実地試験

独学で一発試験に挑戦する場合は、指定試験会場で行われる実地試験を受ける必要があります。

実地試験はただドローンを飛行させる技術だけでなく、安全かつ法に則った体制でドローンを飛ばせるかどうかも問われます。

以下より、実地試験の具体的な内容や合格基準、よくある減点のケースについて解説いたします。

実地試験の内容と合格基準

実地試験ではドローンの操縦技術や点検・記録など、ドローンを安全に運用するための知識や技術について審査されます。

機体の種類(マルチローター・ヘリコプター・飛行機)、限定変更の内容(夜間飛行・目視外飛行・重量25kg以上)ごとに分かれて試験が実施されることが特徴です。

また、実地試験は100点の持ち点から減点される方式となっており、終了時に一定以上の点数を確保していれば合格です。

実地試験の内容は机上・口述・実技で5段階に分かれていますが、実際にドローンを操縦するのは1段階のみで、それ以外は机上試験または口述試験で審査されます。

具体的な内容と合格基準は、以下の通りです。

一等資格

| 試験方法 | 試験内容 |

|---|---|

| ①机上試験 | 飛行計画の作成 |

| ②口述試験 | 飛行空域及びその他の確認 |

| 作動前点検 | |

| 作動点検 | |

| ③実技試験 | 高度変化を伴うスクエア飛行 |

| ピルエットホバリング | |

| 緊急着陸を伴う8の字飛行 | |

| ④口述試験 | 飛行後点検 |

| 飛行後の記録 | |

| ⑤口述試験 | 事故または重大インシデントの説明 |

| 事故等発生時の処置の説明 |

※「基本」の場合

なお、一等資格の実技試験では「ATTIモード」による屋外飛行を行います。

ATTIモードとは自動ホバリングやブレーキといった補助機能が使えなくなる飛行モードで、ドローンによってはGPS信号が弱くなったりコンパスが干渉を受けていたりする場合に作動します。

つまりATTIモードの作動中は完全に自力で機体の制御を行う他なく、操縦の難易度が大幅に上がります。

一等試験ではこのような状況下でも円滑にドローンを飛行させる、高度な操縦技術が求められるのです。

二等資格

| 試験方法 | 試験内容 |

|---|---|

| ①机上試験 | 飛行計画の作成 |

| ②口述試験 | 飛行空域及びその他の確認 |

| 作動前点検 | |

| 作動点検 | |

| ③実技試験 | スクエア飛行 |

| 8の字飛行 | |

| 異常事態における飛行 | |

| ④口述試験 | 飛行後点検 |

| 飛行後の記録 | |

| ⑤口述試験 | 事故または重大インシデントの説明 |

| 事故等発生時の処置の説明 |

※「基本」の場合

実地試験の審査基準

実地試験に含まれる各試験では、以下の通り減点基準が定められています。

| 試験方法 | 減点基準 |

|---|---|

| 机上試験 | 不正解・未回答の場合1問あたり5点減点 |

| 口述試験(確認・点検) | 確認の漏れ・誤りがある場合1つあたり10点減点 |

| 実技試験 | 【持ち点問わず不合格】 ・航空法等の違反 ・危険な飛行 ・墜落、損傷、制御不能・飛行空域からの逸脱 ・制限時間の超過 ・操作介入 ・不正行為 【5点減点】 ・飛行経路からの逸脱 ・指示とは異なる飛行 ・離着陸不良 ・監視不足 ・安全確認不足 【1点減点】 ・機体のふらつき ・不円滑な飛行 ・機種方向不良 |

| 口述試験(飛行後点検・記録) | 【10点減点】 ・飛行記録の記載に漏れ ・誤りがある場合(1つずつ減点) 【5点減点】 ・飛行後点検における漏れ ・誤りがある場合(1つずつ減点) |

| 口述試験(事故などの説明・処置の説明) | 漏れ・誤りがある場合1つあたり5点減点 |

実技試験では1つのミスで一発不合格となる場合もあるため、特に注意が必要です。

また、小さな減点と思えるミスでも少し重なれば合格基準を満たせなくなることにも注意しつつ、十分な試験対策が重要になります。

実地試験で減点されることが多いケース

実地試験では様々なミスが減点の対象となりますが、その中でも特に起こりがちなケースをご紹介いたします。

実地試験に向けて対策をする際は、特に以下のケースに注意しましょう。

スクエア飛行での経路の逸脱

実技試験では、減点区画・不合格区画の内側にある範囲内で長方形を描くようにドローンを飛ばします。

その際離着陸地点から8mの距離で操縦する必要がありますが、距離感がつかめずうっかり減点区画や不合格区画へ逸脱してしまうケースも多いです。

特に、自分から見て縦方向に進むときは奥行に対する意識が薄れ、飛行が不安定になりやすいです。

8の字飛行が不円滑

8の字飛行も実地試験における科目のひとつであり、難易度の高いテクニックです。

左右のスティックを同時に動かし、エルロン飛行(左右の傾きを操作する飛行)とラダー飛行(上下中心軸を操作する飛行)を組み合わせる必要があります。

その際、スティックの連動がうまくいかず動作の切り替わり時に停止してしまい、不円滑な飛行として減点されるケースも多いです。

口述試験での抜け漏れや発声不足

飛行前と飛行後には、口述試験として声に出しながら飛行空域の確認や機体の点検を行います。

確認や点検のたびに日常点検記録用紙を使用して細部までチェックする必要がありますが、点検項目が多いため確認漏れや記載漏れが生じるケースも多くみられます。

また、飛行後は事故・重大インシデント発生時の報告と対応も審査されます。

上記の口述試験では、試験員にしっかりと伝わるように発声しながらチェックを進めていかないと、抜け漏れがなくても減点されるため注意が必要です。

ドローンの操縦練習と併せて、口述試験のシミュレーションも十分に行っておきましょう。

ドローンの免許(国家資格)の身体検査

ドローンの国家資格の試験では、学科試験や実地試験の他に身体検査を受ける必要があります。

身体検査の内容

身体検査では、視力・色覚・聴力・一般的な運動能力に関して一定の基準をクリアしているかの確認が行われます。

検査内容ごとの合格基準は、以下の通りです。

| 検査内容 | 基準 |

|---|---|

| 視力 | 視力が両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上ある または 一眼の視力が0.3に満たない者もしくは一眼が見えない者は、他眼の視野が左右150度以上・視力0.7以上である |

| 色覚 | 赤色・青色・黄色の識別ができる |

| 聴力 | 後方2メートルの距離から発せられた、通常の強さの会話の音声を正しく聞き取ることができる |

| 一般 | ①施行規則第236条の62第4項1号または第2号に挙げる身体の障害がない ②①に定めるものの他、「無人航空機の安全な飛行に必要な認知または操作」のいずれかに係る能力を欠く障害があるが、規則第132条の44の規定による条件を付せば安全な飛行に支障が出る恐れがないと認められる |

※一等資格25kg未満及び二等資格限定

身体検査の受け方

身体検査を受ける方法は、「書類受検」と「会場受検」の2通りがあります。

書類受検とは、公的証明書または医療機関の診断書を提出して受検する方法です。

ただし、書類には以下の通り条件が設けられています。

| 書類 | 条件 |

|---|---|

| 公的証明書 | 以下のうちいずれか1つを提出すること ・自動車運転免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く) ・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書 ・無人航空機操縦者技能証明書 |

| 医療機関の診断書 ※一等資格25kg未満及び二等資格限定 | 申請前の6ヵ月以内に受けた検査の結果であること ※指定の様式を用いて医師に記載してもらう |

一方で会場受検では、指定の試験機関が準備した会場で行われる身体検査を受ける方法です。

ドローンの免許(国家資格)の取得費用

試験を受けるにあたって、試験の手数料・技能証明書の交付手数料・スクールの受講費用が必要です。

例えば以下の条件で国家資格を取得する場合、必要な費用の総額は最低でも【11万円以上】かかる計算になります。

- 登録講習機関を受講

- 一等資格を取得

- 身体検査は書類受検

- 新規申請

試験にかかる受験費用(手数料)

国家資格の審査として行われる学科試験・実地試験・身体検査では、それぞれに手数料がかかります。

各試験の手数料は、以下の通りです。

学科試験

| 区分 | 手数料 |

|---|---|

| 一等資格 | 9,900円 |

| 二等資格 | 8,800円 |

実地試験

| 機体の種類 | 区分 | 試験内容 | 手数料 |

|---|---|---|---|

| マルチローター | 一等資格 | 基本 | 22,200円 |

| 限定変更 | 20,800円 | ||

| 二等資格 | 基本 | 20,400円 | |

| 限定変更 | 19,800円 | ||

| ヘリコプター | 一等資格 | 基本 | 22,600円 |

| 限定変更 | 21,200円 | ||

| 二等資格 | 基本 | 20,900円 | |

| 限定変更 | 20,300円 | ||

| 飛行機 | 一等資格 | 基本 | 23,800円 |

| 限定変更 | 22,400円 | ||

| 二等資格 | 基本 | 21,500円 | |

| 限定変更 | 20,900円 |

身体検査

| 受検方法 | 手数料 |

|---|---|

| 書類受検 | 5,200円 |

| 会場受検 | 19,900円 |

技能証明書の交付手数料

試験に合格した際に発行申請を行う技能証明書は、以下の通り手数料がかかります。

| 区分 | 手数料 |

|---|---|

| 新規申請 | 3,000円 |

| 再交付申請 | 2,850円 |

| 更新申請 | 2,850円 |

| 限定変更申請 | 2,850円 |

また、一等資格を新規取得した場合は交付手数料に加えて「登録免許税」もかかります。

登録免許税は1件につき3,000円で、Pay-easy(ペイジー)を通して納付するか東京国税局麹町税務署に直接納付する必要があります。

納付期限は認定日より1ヵ月間とされており、期限を過ぎた場合は見納付として麹町税務署長宛に通知されるため注意が必要です。税額や納付方法の詳細については、国土交通省が公開している「登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領」も参考にしてみてください。

登録講習機関の受講費用

ドローンスクールにかかる受講費用はスクールが独自で設定されているため、具体的な金額を知りたい場合は問い合わせを行う必要があります。

なお、独自にドローンスクールの国家資格取得コースにかかる受講費用を調査したところ、おおむね以下の価格帯となっていることが伺えました。

| 一等資格 | 90,000~400,000円程度 |

| 二等資格 | 90,000~250,000円程度 |

ドローン免許(国家資格)の取得に出る補助金・助成金

ドローンの事業活用を目的に国家資格を取得する際、補助金や助成金を利用できる場合があります。

例えば、「人材開発支援助成金」の人材育成支援コースや事業展開等リスキリング支援コースはドローンの事業活用に利用できる制度のひとつです。

職務に関連するスキルを習得するための訓練、新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴う新しい分野のスキル習得を目的とした訓練などに対し、経費や訓練期間中の一部賃金が助成されます。

経費助成は最大75%、賃金助成は最大960円/時間です。

ドローンを導入して新規事業を始める場合や、DXの一環として業務の一部をドローンでデジタル化する場合などに利用できます。

他にも、地域独自の制度で国家資格取得やドローンの導入に関わる経費の補助・助成を受けられるケースもあります。

制度を上手に利用し、お得にドローンの事業活用を推進しましょう。

ドローンの免許(国家資格)の試験日

ドローンの国家資格を取得するにあたって、学科試験・実地試験の日程に合わせた準備が必要です。

ここでは、2024年2月時点で指定試験機関の案内サイトに記載されている学科試験・実地試験の試験日をご紹介いたします。

学科試験の日程

学科試験は教育試験サービス事業を行うプロメトリック株式会社が実施しており、以下のホームページで試験日・空席確認から予約まで済ませることができます。

祝日や年末年始などを除き通年開催されており、47都道府県にある試験会場で受験が可能です。

2024年9月~11月末までの学科試験開催日と会場は、以下より確認してみてください。

実地試験の日程

実地試験に関しては、無人航空機操縦士の案内サイトで開催日を確認できます。

2024年9月時点で公開されているマルチローターの一等資格・二等資格試験の開催日は、以下の通りです。

【一等資格】

| 開催日 | 試験会場 |

|---|---|

| 2024年10月28日 | 茨城県境町会場 |

| 2024年11月12日 | 京都府亀岡会場 |

| 2024年11月15日 | 京都府亀岡会場 |

| 2024年11月19日 | 愛媛県東温会場 |

【二等資格】

| 開催日 | 試験会場 |

|---|---|

| 2024年10月29日 | 茨城県境町会場 |

| 2024年11月07日 | 愛知県豊橋会場 |

| 2024年11月08日 | 愛知県豊橋会場 |

| 2024年11月13日 | 京都府亀岡会場 |

開催時期ごとに受験可能なエリアが変わる仕組みになっており、2024年2月~4月の間は京都府・愛知県・石川県・茨城県で開催予定です。

なお、試験時間は15分程度となっています。

学科試験に合格してから、開催日のおおよそ2ヵ月前より予約が可能です。

実地試験は学科試験よりも受験できるタイミングが限られているため、事前にスケジュールを確認のうえ試験対策や受験日の計画を立てておくと良いでしょう。

ドローンの免許(国家資格)の難易度

「国家資格」と聞くと、難易度が非常に高いとイメージする方も多いことでしょう。

ここでは、ドローンの国家資格における難易度を二等資格・一等資格に分けて解説いたします。

二等資格の難易度

二等資格で問われる知識や技能は、一般的な飛行を安全に実施できるかどうかです。

つまり基礎的な知識や技能を問う出題内容がメインのため、試験対策を行っていればドローンが未経験な人でも合格する可能性は大いにあります。

ただし実地試験は未経験者にとってやや難易度の高い操縦も求められるため、十分な操縦練習の時間も確保すべき点は留意しましょう。

座学と実技のどちらか、または両方の試験対策に不安がある方は、登録講習機関でプロの講師から指導を受けると安心です。

一等資格の難易度

一等資格は産業用ドローンを利用するようなプロ向けの国家資格であり、試験の難易度も相応に高いと考えて良いでしょう。

すでに民間資格を取得して基礎的な知識・技術を身に付けている操縦士でも、不合格となることは珍しくありません。

学科試験においては二等資格の内容に加えて20問ほど追加されるうえに、実技試験では自動ホバリング機能を使えない状況下でもスムーズにドローンを飛ばす技術も求められます。

それぞれの合格基準も厳しいため、初心者がストレート合格を目指すことは現実的と言えません。

主な勉強方法

ドローンの国家資格取得に向けた勉強方法としては、以下の2通りがあります。

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」を読み込む

学科試験は、一等資格・二等資格のどちらも「無人航空機の飛行の安全に関する教則」に準拠した内容になっています。

そのため、教則の内容を覚えて理解しないことには合格も目指せません。

教則には、主に以下の内容が記載されています。

- ドローンの操縦者に必要な心得

- 航空法などドローンに関わる規則

- ドローンの仕組み

- 操縦者や運航体制に関わること

- 運航上のリスク管理

教則を何度も読み込み、正しく安全にドローンを飛行させるための知識を理解しましょう。

また、YouTubeでは教則の内容を分かりやすく解説した動画が複数投稿されています。

教則だけでは理解しにくい部分がある場合は、YouTubeの解説動画を見たり日常的に聞き流したりすると、さらに内容が定着します。

問題集を繰り返し解く

Amazonなどの通販サイトでは、ドローンの国家資格における学科試験対策に役立つ問題集も販売されています。

教則の内容をある程度理解したら、実際に問題を解いて知識が身についているかどうかを確認してみましょう。

もちろん、登録講習機関を受講している場合は受講時に使用しているテキストの活用もおすすめです。

間違えてしまった箇所があれば、なぜ間違えたのかを意識しつつ繰り返し解いていきましょう。

国家資格を取得せずにドローンを飛ばした場合の罰則

基本的に、法律上のルールに沿った形でドローンを飛行させる分には国家資格を取得しなくても問題ありません。

なお、以下のようなケースでは航空法違反とみなされ1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

- 一等資格を取得していないのにレベル4飛行を実施した

- 二等以上の国家資格を取得していないのにカテゴリーⅡBの飛行を無許可で実施した

- 航空法で規制されている場所や方法で無許可でドローンを飛行させた

レベル4飛行では国家資格取得済みでもルール違反で罰則対象に

レベル4飛行の実施に関して、国土交通省は大きく分けて以下4つの運航ルールを定めています。

- 国土交通大臣への許可申請と飛行計画の通報

- 飛行日誌に必要事項を漏れなく記載する

- 国土交通省への事故や重大インシデントの報告

- 負傷者発生時は被害拡大を防止する措置を講じる(救護や消火活動など)

1・3に違反した場合は30万円以下の罰金、2に違反した場合は10万円以下の罰金、4に違反した場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

国家資格の取得後も、法律やルールに則った運用を心がけることが大切です。

ドローンの免許(国家資格)と併せて「機体登録」 「機体認証」も要チェック

航空法の改正に伴い、ドローンの国家資格制度だけでなく「機体登録」や「機体認証」といった制度も新設されています。

結論から述べると、機体登録はすべてのドローン操縦者が知っておくべき制度、機体認証は国家資格の恩恵を受けたい人が知っておくべき制度です。

ここでは、機体登録と機体認証の詳細について解説いたします。

機体登録とは

ドローンの機体登録とは、重量100g以上かつ屋外に飛行させるすべてのドローンに義務付けられている制度です。

近年はドローンの普及拡大に伴い、機体の墜落や衝突といった事故のリスクも高まっています。

そのような環境下において各ドローンの飛行状況を管理しつつ、万が一の際は迅速に対応できるようにすることが機体登録制度の目的です。

機体登録を行うには国家試験の申請などに用いるDIPSを使い、対象の機体情報を入力のうえ登録申請をします。

申請後は2~10開庁日程度で「JU」から始まる12桁の登録記号が付与されるため、シールなどを用いて登録記号が見えるように機体に表示したら完了です。

なお、機体登録後は登録記号を含む機体の識別情報を発信する「リモートID」の実装も必要です。

ただし機体にリモートID機器が内蔵されている場合、機体登録だけを済ませれば問題ありません。

機体登録をせずに100g以上のドローンを屋外で飛行させると、航空法に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

機体認証とは

機体認証とは、「特定飛行」を行うドローンの強度・構造・性能が国の定めた安全基準に適合しているかどうかを検査・認証する制度です。

特定飛行とはドローンの飛行の中でも特にリスクが高いとされる形態のことで、以下のケースが該当します。

- 高度150m以上の上空

- 空港周辺の空域

- DID地区の上空

- 緊急用務空域

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 人や物との距離30m未満

- 催し場所の上空

- 危険物輸送

- 物件投下

機体登録とは違い、機体認証の取得は任意です。

しかし機体認証を取得することで、国家資格のメリットである「レベル4飛行の実施」や「許可申請の一部免除」が可能となります。

このような恩恵を目的に国家資格を取得する人であれば、機体認証の取得は必須です。

なお、2024年9月現在ではごくわずかですが、メーカーの方で機体認証に必要な検査(現状検査を除く)がすでに行われている機種もあります。

これを型式認証といい、型式認証を取得済みの機種は少ない検査で機体認証を取得することが可能です。

機体認証を取得せずに無許可で特定飛行を実施すると、50万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

型式認証を取得しているドローン一覧

2024年9月現在、型式認証を取得しているドローンは以下の通りです。

| 機体 | 取得済みの型式認証 |

|---|---|

| ACSL式PF2-CAT3型 | 第一種型式認証 |

| イームズE6150TC型 | 第二種型式認証 |

| Airpeak S1(ARS-S1) | 第二種型式認証 |

| DroneWorkSystem式 EGL49J-R1型 | 第二種型式認証 |

| エアロボウイング(AS-VT01K) | 第二種型式認証 |

| センチュリー式 D-HOPE Ⅰ-J01型 | 第二種型式認証 |

現時点では、複数のドローンが第二種型式認証を取得している一方で、第一種型式認証は1機種しか取得していない状況です。

しかし、以下の機種は現在第一種型式認証の取得に向けて申請中となっています。

- イームズ式E600-100型

- プロドローン式PD6B-CAT3型

- Wingcopter198(W198)

- ACSL式PF4-CAT3型

今後は第一種機体認証を取得しやすい機体も増えていき、さらに広い分野でレベル4飛行によるドローンの事業活用が拡大していくことに期待できます。

ドローンの民間資格を取得するメリット

民間のドローンスクールで講習を受けると、民間資格を取得することができます。

ドローンの民間資格には以下のようなメリットがあるため、「本格的にドローンを飛ばしたいけれどいきなり国家資格はハードルが高い」…と感じる方は民間資格の取得を目指してみるのも良いでしょう。

ドローン操縦に必要な知識・スキルが身につく

航空法や小型無人機等飛行禁止法を始め、屋外でドローンを飛ばす際は様々な法規制に従う必要があります。

ドローンに関わる法規制についてよく理解しておくことは、操縦者の義務と考えて良いでしょう。

認定団体にてドローンの免許や資格取得を目指す際、ドローンに関わる法律もカリキュラムに含まれているため法規制の正しい知識を身につけることができます。

ドローンの操縦技術を効率的に磨ける

ドローンスクールでは、ドローンの操縦技術と知識を身に付けたプロの操縦士が講師として指導を行ってくれます。

独学でドローンの操縦練習や勉強を行うと、操縦テクニックに関して正誤の判別が明確でないまま手探りで練習することになったり、学習範囲に偏りが生じたりなどのデメリットが生じます。

一方でドローンスクールならドローンについて熟知した講師から直接指導を受けることができるため、正しいテクニック・知識を効率的に身に付けることができます。

また、講師の多くはドローン操縦士として実務経験を積んでいます。

そのため、現場での飛行で起こりうるトラブルや適切な対処法など、実務経験のある操縦士にしか分からないポイントも学べるのです。

ドローン操縦の知識・技術の客観的証明となる

ドローン免許・資格の取得における最大のメリットは「客観的証明になり得る」という点です。

上空を飛行する機体であるドローンは、十分な操縦技術や知識を持っていないと重大な事故につながる恐れがあります。

そのため、飛行場所となる土地の管理者へ許可を得る場合やドローンを用いた業務の含まれる職業において、操縦技術や知識を持っていると客観的に認められた証があれば、第三者の信頼を得ることができるでしょう。

国土交通省への許可申請を簡略化することができる

航空法で規制されている飛行空域や飛行方法でドローンを飛ばす場合、国土交通省への許可申請が必要です。

必要書類が多く苦労する方も多いですが、ドローンの免許や資格を保有していると一部書類提出の省略が可能になります。

通常、国土交通省への飛行許可申請は以下の書類を提出しなければなりません。

- (様式1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

- (様式2) 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

- (様式3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

- (別添資料1) 飛行経路の地図

- (別添資料2) 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真

- (別添資料3) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し

- (別添資料4) 無人航空機の追加基準への適合性

- (別添資料5) 無人航空機を飛行させる者一覧

- (別添資料6) 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料

- (別添資料7) 飛行マニュアル

※場合によって③⑤⑥⑨の提出は通常時でも省略可能です

※⑩は場合によっては提出不要となります

免許や資格を取得することで、上記の内③と⑨の提出を省略することができます。

ただし、「夜間飛行」「目視外飛行」「物件投下」の場合は免許や資格を取得しても提出が必要です。

また、提出が簡略化できる免許や資格は航空局ホームページに掲載されている認定団体から受けたものとなります。

ドローン免許(国家資格)の他に取得した方が良い免許・資格

ドローンの国家資格は実に様々な事業や業務に活用できますが、それに従事するドローン操縦士となるなら他の資格も必要となる場合があります。

また、資格取得が必須でなくても、特定の資格を持つドローン操縦士を優遇する企業も少なくありません。

ここでは、ドローンを使った仕事をする際に取得をおすすめしたい2つの資格をご紹介いたします。

①無線技士

基本的なドローンの操縦における免許取得の義務はありませんが、特殊な方法でドローンを飛行させる場合、無線免許が必要になります。

一般的なドローンは2.4GHz帯の周波数を使用して操縦します。

しかし、FPV対応・レース用・産業用などのドローンに多い5.7GHz~5.8GHz帯の周波数を使用する場合は無線免許が必要と電波法で定められています。

※FPV(First Person View)対応ドローンとは:一人称視点で操縦できる機能を搭載しているドローンのこと。飛行時に目視でドローンを操縦するのではなく、ゴーグルを装着していたり、スマホなどのモニターを見て操縦することになります。

ただし、5.7GHz~5.8GHz帯のドローンを利用する目的により免許の種類は以下の通り異なります。

| 目的 | 必要な免許 |

|---|---|

| 農薬散布や点検、測量などを目的に産業用ドローンを使う場合 (利益を目的とした業務目的) | ・第三級陸上特殊無線技士 以上の資格 |

| レースでFPV対応ドローンを使う場合 (利益を伴わない個人的な趣味目的) | ・第4級アマチュア無線技士 以上の資格 |

無線免許や資格を取得せずに5.7GHz~5.8GHz帯のドローンを使用すると、電波法に基づき罰則が科せられます。

陸上特殊免許技士

陸上特殊免許技師は、総務省が定める、陸上の無線設備の技術操作を行うために必要な国家資格のひとつ。

陸上の無線局の無線設備の技術的な操作を行うために必要な資格となっています。

陸上特殊免許技師は1級、2級、3級の3階級に区別されており、産業用ドローンの利用を主とした場合は、3級以上の試験に合格しておく必要があります。

また、産業目的以外にも、賞金のあるドローンレースでFPV対応ドローンを用いる場合は業務目的の行為とみなされ「無線局免許」や「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が求められます。

アマチュア無線技士

アマチュア無線技士は、無線従事者の一種で総務省令で定められた「アマチュア局」に該当する無線設備を操作することができる資格です。

アマチュア無線技士は1級から4級までに分けられます。

5.7GHz~5.8GHz帯のドローンを利用するかつ、レースでFPV対応ドローンを使う場合は、アマチュア無線技士の4級以上の資格が必要となります。

金銭上の利益を伴わず、専ら個人的な趣味のために行う飛行は「アマチュア」と認識しておきましょう。

②「農水協の認定教習所」受講修了の資格

国内でドローンによる農薬散布を行う場合、農水協が認定した機体の使用が推奨されています。

この認定された機体を使う際に、農水協の認定教習所を受講の上資格を取得しなければなりません。

※農水協とは…「農林水産航空協会(農水協)」という団体のこと。ドローンや有人ヘリコプターなどを農林水産業で安全に活用することで、食料自給率の向上や国民の食の安全、生活・自然環境の保全に貢献することを目的とした団体です。

農業用ドローンの主力メーカーが提供している機体はほとんどが農水協認定機となっているので、「農薬散布=受講修了の資格が必要」と考えて良いでしょう。

なお、農水協の認定を受けていない機体であれば資格は不要です。

ただし、認定を受けていない機体は性能が保証されていないため薬害やドリフトのリスクがある点は注意しましょう。

ドローンの免許(国家資格)を活かせる仕事例

ドローンの免許(国家資格)を取得すれば、主に事業用途における飛行で大きなメリットを得ることができます。

しかし、免許(国家資格)の取得で実際に活かすことができる仕事は何があるのでしょうか。

ここでは、ドローンの免許(国家資格)が役立つ主な仕事内容をご紹介いたします。

空撮

ドローンが活躍する分野として代表的な仕事が「空撮」です。

従来の空撮ではヘリコプターを運用しながら撮影を行う必要があり、多くの予算と時間を消費せざるを得ませんでした。

しかし近年は4K以上の高画質な写真・映像撮影に対応した、プロカメラマンが扱うツールの1つとして申し分ないドローンが数多く登場しています。

ドローンは準備から撮影までの準備に時間がかあらず、1人の操縦士でダイナミックな写真・映像を撮影することが可能です。

さらに人やヘリコプターが進入できない狭所や低空での飛行と撮影も可能なため、人やヘリコプターでは不可能な場所・アングルでの撮影も容易になります。

このようなメリットから、動画・写真コンテンツやテレビCM、映像などプロの制作現場でもドローン操縦士の需要が高まっているのです。

ただしエンターテイメントの空撮分野は、ドローン操縦士の間でも人気が高い仕事です。

会社勤め・フリーランスのどちらにおいても人材の数は多いため、すぐに本業となり得るだけの収入を得ることは難しいと考えて良いでしょう。

空撮分野でドローン操縦士として活躍するには、過去の実績やビジネスのセンスも重要になります。

測量

測量とは、建設・土木工事を行う土地に機器を用いて位置・面積・距離などを測定する仕事です。

従来は「地上で作業員が歩きながら行う方法」や「有人航空機を使って上空から行う方法」が主流でしたが、近年は測量におけるドローンの活用事例も増えています。

従来の方法はいずれも準備や作業時間がかかるうえに、航空機の手配や人件費によるコスト増大が問題視されていました。

しかしドローンを活用すればごく少人数で作業を実施することができ、時間も大幅に削減されます。

国土交通省が公開しているドローンを使った測量業務事例では、ドローン(UAVレーザー)の活用により従来の現地測量作業と比べて10日間の短縮につながったという声も寄せられていました。

ICT土工事例集 【測量業務編】(関東地方整備局下館河川事務所 H28藤代地先外測量業務)

ドローンを使った測量では、機体にカメラまたはレーザー機器を搭載するという手法が用いられます。

ただしレーザー機器はコストがかかるため、民間企業では写真測量を採用している場合が多いです。

ドローン測量士として役立つ資格

ドローン測量士として活動するのであれば、「測量士」や「測量士補」の資格取得もおすすめです。

業務で操縦のみを担う場合は不要な資格ですが、測量士や測量士補の資格保有者は測量の実施も可能となります。

対応業務の幅が広がり、就職活動に有利となることでしょう。

農業

農業分野では、ドローンを使った農薬散布業務の事例が増えています。

従来の農薬散布方法は人力が主流で、圃場の規模によっては多額のコストをかけながらヘリコプターを利用する必要がありました。

農薬散布に特化した「農業用ドローン」を導入すれば、ヘリコプターを運用する場合と比べて総合的なコストを大幅に抑えることが可能です。

また、ドローンによる農薬散布では機体にタンクを積載させ、手動または自動操縦で圃場に農薬を散布します。

ドローンが上空からおのずと農薬を散布してくれるため、作業時間の短縮と労力の削減にもつながります。

近年は農薬散布に限らず、センシング・播種・鳥獣被害対策・農作物の運搬といった用途の活躍にも期待されています。

インフラ・住宅の点検

インフラや住宅などを点検するにあたって、従来は足場を組んだり特殊車両を使ったりという方法が主流でした。

しかし従来の方法は運用コストや作業時間にという面でデメリットが大きいうえに、高所の点検時は落下による負傷のリスクも伴います。

ドローンを使った点検なら、設備や住宅などを広範囲に点検できるため作業時間が短縮されます。

また、点検作業員はドローンから伝送される映像を地上からチェックするだけで済むため、高所でも安全に点検を行うことが可能です。

また、人が立ち入ることのできない狭所や急勾配の屋根も、容易に点検することができます。

特にインフラ点検に関しては、2020年7月よりドローン活用の規制改革実施計画が閣議決定されています。

ドローンの導入がしやすくなった点検分野は、今後さらに操縦士の需要が高まることが見込まれています。

警備

施設の警備業務は主に警備員による監視・巡回で行われていますが、近年はセンサー類を搭載したドローンを自律飛行させて軽微を行うケースも増えています。

警備員による監視・巡回は犯罪に巻き込まれるリスクが伴ううえに、真夏の炎天下・豪雨・大雪など悪天候時の勤務や夜勤も必要となることから、人が集まりにくいという問題点がありました。

ドローンであれば警備員の代わりに対象の範囲を巡回してくれるため、警備員の安全確保・労力の削減に役立ちます。

警備分野においてドローンは普及が始まったばかりの段階ですが、すでに警視庁や「ALSOK」「SECOM」など大手警備会社でドローンが活用されています。

物流

航空法の改正に伴いレベル4飛行が解禁されたことで、物流分野にもドローンの普及拡大に期待が集まっています。

物流分野におけるドローン操縦士の仕事としては、一定に拠点間でドローンを操縦または機体をモニタリングしながら自律飛行させて、商品をユーザーへ届けるといった配送業務があります。

2024年2月時点はで未だドローン物流の本格的な実用化には至っていませんが、国内ではすでに複数の実証実験が行われており、着々と準備が進んでいる状態です。

ドローン物流の実用化に備えて、いつでも物流分野での操縦士需要に応えられるように国家資格の取得を目指すのも良いでしょう。

なお、ドローン物流では無人または有人地帯の目視外飛行、つまりレベル3~4を実施する機会が多いと考えられます。

どちらも対応することができるように、一等資格を取得を目指すことが重要です。

スクール講師

ドローンの国家資格・民間資格のどちらも取得を目指す人は増加傾向にあるため、ドローンスクールの講師に対する需要も高まっています。

たとえ民間の資格でも、取得すれば将来的に国家資格の取得を目指す際に役立つだけでなく、ドローン操縦士の求人において優遇されることが多いです。

産業分野でドローンの普及が拡大している現状も相まって、講師を必要としているドローンスクールは今後も少なからず現れることでしょう。

「ドローン免許(国家資格)は仕事に活かせない」と噂される理由

ドローンの免許(国家資格)を取得しても仕事はない…と語る有資格者も見受けられます。

この噂の真偽については、どちらとも断言することはできません。

インプレス総合研究所が公開した「ドローンビジネス調査報告書2023」によると、国内のドローンビジネス市場規模は2028年度は9000億円を超える見込みとされています。

国内におけるドローン操縦士の需要は年を追うごとに高まることは事実です

資格取得後すぐに仕事が得られるわけではない

資格を取得するには、知識・技術のどちらもある程度の費用と時間をかけて身に付ける必要があります。

しかし資格はドローンの操縦・運用を正しく実施できる技能を証明するものであり、ドローン操縦士としての活躍を約束してくれるものではありません。

また、事業にドローンを導入するとなれば既存の社員に資格を取得させる企業が多いため、ドローン市場が拡大するからといって求人数が爆発的に増加する可能性は低いです。

それでもドローン操縦士を本業にするのであれば、資格の存在だけに頼りきらず自ら積極的に行動して仕事の獲得を目指すことが大切です。

ドローン免許(国家資格)取得後に仕事を獲得する手段

ドローンの免許・資格を取得したら自動的に仕事がやってくるわけではなく、自ら行動して仕事の獲得を目指す必要があります。

ドローン操縦士の仕事を獲得する手段は様々ですが、その中でも特に有効的なものを4つご紹介いたします。

求人サイトなどで情報収集・応募する

求人サイトには様々な企業からドローン操縦士の求人情報が掲載されているため、まずは求人サイトをチェックのうえ気になる求人があれば積極的に応募をしてみましょう。

どのような求人が掲載されているかはサイトをチェックするタイミングによってまちまちですが、例えば現在(2024年9月)は以下のような求人が見受けられます。

【求人例①】

| 業務内容 | 橋梁・道路のドローン保守点検 |

| 業種 | 建設・修理・メンテナンスサービス |

| 給与 | 月給22万円~60万円 |

| 勤務地 | 富山県小矢部市 |

| 備考 | ドローンの実務経験のある方(目安:100時間程度) |

【求人例②】

| 業務内容 | ドローン測量 |

| 業種 | 建設・土木 |

| 給与 | 月給35万円~50万円 |

| 勤務地 | 東京都立川市 |

| 備考 | 測量士資格・普通運転免許(AT限定可)必須、ドローン関係の資格取得者歓迎 |

【求人例③】

| 業務内容 | ドローンオペレーター(測量・点検・物流など)、スクール事業の運営・講習業務 |

| 業種 | 通信・インターネット |

| 給与 | 月給24万円〜 |

| 勤務地 | 東京都千代田区または千葉県君津市 |

| 備考 | 普通運転免許(AT限定可)必須、ドローン関係の資格取得者・測量士資格取得者歓迎 |

【求人例④】

| 業務内容 | ドローン等の最新機器を使ったインフラの点検調査 |

| 業種 | 建設・土木 |

| 給与 | 月給21万円~40万円 |

| 勤務地 | 東京都大田区 |

| 備考 | 未経験者歓迎 |

【求人例⑤】

| 業務内容 | ドローンパイロット(リーダー候補) |

| 業種 | ドローンスクール事業 |

| 給与 | 月給28万円以上 |

| 勤務地 | 東京都渋谷区 |

| 備考 | ドローン関係の資格取得必須、ドローンスクールでの講師経験・ドローン業務経験・普通運転免許(AT限定可)保有者など優遇 |

スクールに仕事を紹介してもらう

ドローンスクールによっては、卒業生へのアフターフォローとしてドローン操縦士の仕事を紹介してもらえる場合があります。

資格取得の直後は実績がなく、他の操縦士よりも仕事の獲得に関して不利となりやすいです。

スクールからの紹介は、駆け出しの操縦士が最速で仕事の獲得を狙える手段の1つと言えます。

希望と完全にマッチする仕事を紹介してもらえるとは限りませんが、最初のうちはできるだけ実績作りを優先して前向きに検討することをおすすめします。

SNSや動画サイトでスキルをアピールする

ドローン空撮のカメラマンを目指す場合、SNSや動画サイトで自作の空撮動画を投稿するという手もあります。

ネット上に作品を投稿し続ければ、ポートフォリオとしてクライアントへアプローチする際に活用することが可能です。

また、「YouTube」や「TikTok」などは収益化にも対応しているため、クオリティの高い作品を投稿して注目を集めれば副業・本業として申し分ない収入を得られる可能性もあります。

フリーで活動するならスキルマーケットも併用する

フリーランスとして活動する場合、「ココナラ」や「ランサーズ」などスキルマーケットの活用も検討しましょう。

スキルマーケットはWebデザイン・イラスト制作・データ入力・コンサルティング・コンサルティングなど、業種を問わず数多くの募集情報が掲載されています。

募集情報に応募するだけでなく、自らのスキルを出品してオファーを待つことも可能です。

多くのスキルマーケットを利用するほど仕事の獲得率が上がるため、気になったスキルマーケットがあれば積極的に登録をしましょう。

【おまけ】はじめしゃちょーのようにyoutuberの活動に生かすことも可能

ドローン紹介動画や空撮動画といった、ドローンを活用したyoutuberの方も見受けられます。

撮影技術があり、自由でクリエイティビティな活動がしてみたい方はドローンを活かしてyoutubeでの収益獲得を目指してみても良いでしょう。

有名youtuberである「はじめしゃちょー」もドローンの紹介動画をいくつか投稿しており、面白おかしく様々なドローンを紹介している動画で視聴者を楽しませています。

ドローンの免許(国家資格)に関するよくある質問

最後に、ドローンの免許に関してよくある質問を回答と一緒にまとめました。

ドローンの免許(国家資格)を取るにはいくらかかりますか?

ドローンの国家資格を取得するには、試験の手数料・技能証明書の交付手数料・スクールの受講費用などが必要です。

取得する資格や受講するスクールによって費用は変わりますが、およそ100,000~400,000円程度かかる場合が多いです。

ドローンの免許(国家資格)を取るにはどうすれば良いですか?

ドローンの国家資格は、あらかじめ認定を受けたスクールを受講してから試験を受けるか独学で試験を受けることで取得が可能です。

ただしスクールではプロの講師による指導を受けられるうえに、修了生は実地試験が免除されます。

よりスムーズに資格取得を目指したい方は、スクールの受講がおすすめです。

ドローンの国家資格制度はいつから始まったのですか?

ドローンの国家資格制度は、2022年12月5日より開始となりました。

これにともない、ドローンの国家資格(一等資格・二等資格)も新設されています。

水中ドローンを操縦するのに免許(国家資格)は必要?

水中ドローンの操縦における免許は、現時点では必要ありません。

しかし、通常のドローンと同様に水中ドローンの操縦技能を証明する民間資格は存在します。

水中ドローンも、安全性が確保できる操縦技術と正しい知識が必要となります。

水中事業にドローンを活用する際は、資格の取得を目指すと良いでしょう。

競技用ドローンを操縦するのに免許(国家資格)はいる?

FPVゴーグルを使用していたり、5.7GHz~5.8GHzの周波数を使用している機体を操縦する場合は無線免許や資格が必要です。

アマチュア無線によるFPV対応ドローンであれば、無線免許や資格を取得している方の付き添いで無免許・無資格の方も操縦することができます。

ドローンでの撮影にも免許(国家資格)はいらない?

ドローンでの撮影における免許は必要ありません。

ただし、航空法で規制されている飛行方法・場所で撮影を行う場合は国土交通省への許可申請が必要になります。

撮影の頻度によってはその都度許可申請の手間が発生して事務的な負担が増えるため、二等以上の国家資格の取得を検討しても良いでしょう。

ドローンの免許(国家資格)は難しいですか?

ドローン飛行における基礎的な知識・技術を問われる二等資格であれば、十分に試験対策を行うことで初心者でも合格が望めます。

一等資格に関してはプロ向けの資格として高度な知識・技術も問われるため、初心者はもちろん経験者でも一度の受験で合格できない場合があります。

ドローンの免許(国家資格)を取るのに何日かかりますか?

ドローンの国家資格を取得するまでの日数は、登録講習機関を受講するか独学で試験に臨むかによって変わります。

独学の場合は学科試験・実地試験の日程が合い、身体検査などに必要な書類準備もスムーズに行うことができれば1ヵ月程度で取得が可能です。

ただし技能証明書の発行は10開庁日程度かかるため、合計で1.5ヵ月程度以上はかかると考えて良いでしょう。

登録講習機関を受講する場合、上述した1ヵ月に講習機関の受講日数も加わります。

受講日数はスクールによって変わりますが、おおむね3日前後にわたって受講するケースが多いです。

受講後は学科試験と身体検査を受けるのに最短で15日前後かかり、技能証明書の発行までの10開庁日程度も加えると、合計で1ヵ月以上の期間になります。

ドローンの免許(国家資格)を取得すれば免許証がもらえる?

ドローンの国家資格を取得すると、資格取得の証明である「技能証明書」が発行されます。

発行には申請が必要な他、交付手数料もかかるためあらかじめ準備しておきましょう。

また、技能証明書は飛行許可申請や飛行場所の管理者に許可を得る際に必要となる場合があります。

重要な書類となるため、発行後は大切に保管しておきましょう。

ドローン免許(国家資格)取得後、更新などはある?

ドローンの国家資格には、3年間という有効期限が定められています。

技能証明書の取得から3年後も技能証明が必要な場合は、更新手続きが必要です。

更新の際は、登録講習機関にて登録更新講習を受講します。

最新の知識や能力を習得したうえで、現在の身体適性が基準に満たすかどうかの検査も行われます。

講習と身体検査のどちらも済ませたら、DIPSで更新交付手続きと手数料の支払いをすれば新しい技能証明書が交付されます。

まとめ

ドローンの操縦そのものに免許(国家資格)は不要ですが、以下のケースに当てはまる場合は必要です。

- 一部の飛行許可申請を簡略化・免除したい場合

- レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)を行いたい場合

国家資格を取得する方法は2通りありますが、効率的に取得を目指すなら登録講習機関(ドローンスクール)への受講をおすすめします。

国家資格取得に合格すべき試験は学科試験・実地試験・身体検査の3種類がありますが、登録講習機関を受講すれば実地試験が免除されるからです。

民間資格による飛行許可申請の簡略化が廃止される今後、国家資格の価値はより高まっていくと考えられます。

ドローン関連の仕事でも国家資格取得者が優遇される傾向にあるため、ぜひ前向きに取得を検討してみてください。

この記事と一緒によく読まれている記事

-

ドローンネット社員が語る!スカイファイトを本気で推せる5つのポイント

-

オンライン取材でわかった!スカイファイトが選ばれる4つの理由

-

スカイファイトのドローン授業がすごい!子どもが夢中になるドローン×プログラミング

-

建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!

-

ドローン操縦者向けのGoogleマップ活用術!飛行場所の探し方やロケハンの仕方を紹介!

-

ドローンショーの仕組みを解説!演出や操縦はどうやっている?

-

ドローンを使ったスマート農業を解説!農業用ドローンの主な用途とは?

-

ドローンの免許(国家資格)の取得には年齢制限がある?何歳から取得できる

-

水中ドローンの操縦に免許は必要?水中ドローンに関する資格を解説

-

ドローンの操縦に無線技士の資格は必要?必要なケースや資格の取得方法を解説!

-

ドローン測量管理士とは?新しく登場したドローン測量の資格を取得する方法を解説!

-

海でドローンを飛ばす際の規制や必要な許可申請は?海で飛ばす時のルールを解説