マサト

マサトドローンを飛ばすのに何度も申請するのは面倒だな…

ドローン講師

ドローン講師「包括申請」といって、複数の申請を一度に出せる仕組みがありますよ!

航空法によりドローン飛行が規制されている区域でドローンを飛ばす際には国土交通省への飛行許可申請が必要になります。

しかし、ドローンを飛ばす度に申請手続きをするのは事務コストがかかるため、複数の申請をまとめて出せる「包括申請」がおすすめです。

今回は包括申請の概要や手続きの方法について、詳しく解説します。

- 包括申請とは何か

- 包括申請はどんな許可でも申請可能か

- 包括申請の手順

- 包括申請の更新

を初心者にもわかりやすく解説しています。

ドローンの「包括申請(全国包括許可承認申請)」とは

航空法により定められたドローンの飛行制限区域や、夜間・目視外・人や物から30メートル以内の距離で飛行する場合、事前に国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。

申請方法には大きく分けて「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。

では、まず最初に「個別申請」と「包括申請」の違いからみていきましょう。

包括申請と個別申請の違い

個別申請とは、特定の日にち・飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。

飛行スケジュールや経路が確定したうえで行う必要がある他、ドローンを飛行させるたびに許可申請を行わなければならないのが特徴です。

包括申請よりも申請が通りやすい傾向があるものの、承認されたらスケジュールや経路を変更することはできません。

一方で、包括申請は「一定期間に繰り返し飛行したい」または「複数の場所で飛行したい」といった場合、1度の申請で飛行したい期間や場所を全て1度で許可を得ることができる方法です。

| 申請方法 | 包括申請 | 個別申請 |

|---|---|---|

| 日時 | 一定期間の飛行可 | 特定 |

| 経路 | 複数の場所で飛行可 | 特定 |

| 申請のタイミング | 飛行前の1度のみ | 飛行の度 |

包括申請は2種類に分けられる

包括申請は、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類に細かく分類されます。

| 期間包括申請 | 一定期間内に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばせる申請 |

| 飛行経路包括申請 | 複数の場所でドローンを飛ばす場合に必要となる申請 |

では、それぞれの申請内容について詳しくみていきましょう。

1.期間包括申請

期間包括申請とは、一定期間内に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばすことができる申請方法です。

一定期間内であれば毎回許可申請を行うことなくドローンを飛ばすことができるので、天候やその日の状況によりドローンを飛ばす日が変更となる場合などは、この申請方法をおすすめします。

飛行可能な期間は、最長1年間までと決められています。

2.飛行経路包括申請

飛行経路包括申請とは、複数の場所でドローンを飛ばす場合に必要となる申請方法です。

複数の場所に置ける飛行の許可申請を1度にまとめて行えます。

また、飛行経路が明確でないがある程度の範囲(県や市全域など)までは把握しているという場合にもこの申請方法が利用可能です。

包括申請を行うメリット

包括申請を行うメリットには主に以下の点が挙げられます。

- 飛行の度に申請手続きをする必要がない

- 申請手続きのコストも削減できる

- 悪天候などによる急なスケジュール変更にも対応できる

以下より、各メリットについて詳しく解説いたします。

飛行の度に申請手続きをする必要がない

包括申請における最大のメリットは、申請手続きの手間を省けることです。

同じ条件・同じ飛行経路でドローンを飛ばす場合、個別申請だとその都度手続きを済ませる必要があり、非常に手間がかかります。

一方で包括申請なら、一定の期間中かつ申請内容に沿った飛行であれば、毎回申請しなくても実施が可能になります。

申請手続きのコストも削減できる

ドローンの飛行許可申請には、手数料が発生します。

ドローン1台あたり900円~2,000円程度と、1回ごとの費用はあまり高額ではありません。

しかし、ドローンの業務活用などにより、許可申請の頻度が高くなる場合は相応にコストも膨れ上がります。

手続きの回数を減らせる包括申請なら、作業の手間だけでなく手数料によるコストも削減できます。

悪天候などによる急なスケジュール変更にも対応できる

ドローンは天候の影響を受けやすく、強風や雨などで予定日に飛行を実施できないケースも珍しくありません。

天気予報を確認すればある程度の予測はつきますが、天候が不安定な季節などは、晴天から突発的な雨に見舞われることも多いです。

悪天候により飛行を中止すれば、また後日再申請をする必要があります。

包括申請なら、最長1年間にわたる飛行の許可が得られるため、突発的なリスケにもスムーズに対応できます。

包括申請でできること

包括申請が認められている飛行方法は以下の通りです。

- DID地区内の飛行

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 人・物との距離を30m以上確保できない飛行

- 危険物輸送

- 物件投下

上記は航空法でドローンの飛行が規制されており、飛行には許可申請を行う必要があります。

これらに該当する場合は、個別申請だけでなく、包括申請でも許可を得ることができます。

包括申請がおすすめなケース

詳細は後述しますが、包括申請は業務目的でドローンを飛行させる場合のみ可能な申請方法です。

特に、以下の業務にドローンを活用するなら包括申請をおすすめします。

- 空撮

- 点検

- 農薬散布

空撮や点検は、天候の影響で実施日が変更される場合があります。

包括申請を済ませていれば、期間内なら再申請なしでいつでも実施日の変更が可能です。

ただし空撮の場合はイベント上空の飛行ができないこと、点検はモニターを見ながら飛行させるなら目視外飛行の承認も必要なことに注意しましょう。

また、農薬散布に関しては1年に1回程度の作業でも、包括申請がおすすめです。

包括申請の有効期間は1年間ですが、取得しておけば期限が切れても更新のみで対応でき、申請作業の手間を減らせるからです。

包括申請(全国包括許可承認申請)の流れ

包括申請の具体的な流れを確認していきます。

大まかな流れは以下の通りです。

では、それぞれのステップを詳しくみていきましょう。

1.包括申請の事前準備

包括申請は誰でも、どのような場合でも行うことができるわけではありません。

飛行場所・高度によって包括申請ができるものとできないものがあります。

さらに、飛行が業務目的でなければ包括申請はできないため、個人的な趣味では個別申請しかできません。

2.包括申請の手続きを行う

包括申請の作成・送付方法については、書面で申請書を作成し「窓口」または「郵送」で提出するか、DIPS2.0を利用して「オンライン上での作成・提出」を行うかに分けられます。

書面では記入に手間がかかるため、簡単に申請書の作成や提出を行うことができるオンライン上での作業がおすすめです。

3.飛行日誌を作成する

2022年12月の法改正で飛行実績の報告が任意になり、それに加えて飛行日誌の作成が義務化されました。

飛行日誌では飛行の記録の他、日常点検記録や点検整備記録なども所定の形式で作成しなければなりません。

さらに、飛行実績の報告は任意になるものの、報告を求められた場合には必要になるため記録は必須です。

1.包括申請(全国包括許可承認申請)の事前準備

包括申請は便利な申請方法ではありますが、場合によっては包括申請をすること自体が認められない場合もあります。

包括申請で必要なもの

包括申請を行う際には以下のものを用意してください。

- 緊急連絡先(氏名/電話番号)

- ドローン情報基盤システムのアカウント(例:ABC123456 英字3文字+数字6文字)

- 飛行及び機体情報

- 使用するマニュアル情報

- 操縦者情報

- 保険等の情報

飛行計画を立てる

包括申請の準備へ取り掛かる前に、具体的な飛行計画を決めておきましょう。

飛行計画を立てる際に考えておくべきポイントとしては、以下の5つがあります。

- 飛行日時と飛行期間

- 飛行場所

- ドローンの操縦者

- 飛行させる機体

- 飛行の目的

上記のポイントを軸に、飛行計画や許可申請の内容を決定します。

なお、包括申請の許可申請には様々な情報に基づく申請書の記入や資料の用意などが必要なため、数日程度で準備を済ませることは非常に難しいです。

最低でも2週間以上は準備に要することを見越したうえで、審査の最低日数とされている10開庁日もプラスしてスケジュールを立てます。

実際の飛行開始日は、準備を始めてから4週間後以降になることを前提としておくと良いでしょう。

包括申請ができない飛行方法

特定のケースに該当する場合、包括申請ではなく個別申請をする必要があります。

包括申請ができないケースとその理由は、以下の通りです。

| 包括申請できないケース | 理由 |

|---|---|

| 高度150m以上の飛行 | 飛行経路を特定のうえ申請する必要がある |

| 空港周辺の飛行 | 飛行経路を特定のうえ空港事務所に許可を得て申請する必要がある |

| 人口集中地区の夜間飛行 | 人口集中地区は夜間の場合に飛行経路を特定して申請する必要がある ※夜間・目視外の場合は飛行日時の特定も必要 |

| 補助者を配置しない目視外飛行 | 飛行経路を特定のうえ申請する必要がある |

| 催し物上空の飛行 | |

| 趣味目的での飛行 | 包括申請は原則として事業目的の飛行のみ ※本業でなくても収益化を見込んだ飛行なら包括申請が可能な場合がある |

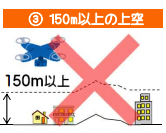

高度150m以上の飛行

地上または水面から150m以上の高度でドローンを飛行させる場合は、「高度150m以上の飛行許可」が必要となります。

最長1年の間に場所を特定せずに150m以上の高度でドローンを飛ばすことは国土交通省で認めておらず、その都度当該空域を管轄する空港事務所へ許可申請を行わなければなりません。

空港周辺の飛行

高度150m以上で飛行する場合と同様、空港の敷地内や周辺エリアにドローンを飛行させる場合もその都度エリアを管轄する空港事務所への許可申請が必要になります。

理由としては、空港や周辺エリアや高度150m以上の上空となると飛行許可の審査を行う機関(空港事務所)が全国で異なるため、申請をひとまとめにすることが不可能ということが考えられます。

人または家屋が密集している地域の上空における夜間飛行

人口集中地区における夜間飛行を行う場合も包括申請はできません。

「人口集中地区」での飛行や「夜間での飛行」など、それぞれ個別の飛行形態なら包括申請もできますが、同時に行う場合は個別申請を行ってください。

補助者を配置しない目視外飛行

目視外飛行の中でも操縦者の近くに補助者を配置しない形で行う飛行については、包括申請の対象にはなりません。

目視外飛行を行う予定で包括申請をしたい場合は、必ず補助者を用意するようにしてください。

夜間の目視外飛行

「夜間飛行」 「目視外飛行」という組み合わせによる飛行も、国土交通省のマニュアルで禁止されています。

日没後に目視外飛行を行いたい場合は、独自のマニュアルを作成して申請を行いましょう。

趣味目的での飛行

国土交通省のホームページなどには明記されていませんが、「個人的な趣味による飛行の包括申請は不可能」とされています。

定義は明確に示されてはいないものの、「有償・無償問わず依頼を受けての空撮」「自社管理不動産の点検」「農薬散布」「工事現場の進捗状況の記録」などは業務として認められます。

業務目的とみなされれば、法人・個人問わず包括申請が可能です。

個人的な趣味による飛行の場合は、個別申請を行いましょう。

2.包括申請(全国包括許可承認申請)申請書の作成&送付

包括申請に必要な申請書の作成・送付方法について確認しましょう。

包括申請(全国包括許可承認申請)の申請方法は3種類

作成した申請書の提出方法は、次の3種類が挙げられます。

- 窓口で申請

- 郵送による申請

- 「DIPS2.0」でオンライン申請

窓口で申請

国土交通省のホームページから申請書のフォーマット(Word形式)をダウンロードし、必要事項を記入します。

記入が完了した申請書と一緒に、必要な添付資料が用意できたら、飛行場所を管轄する地方航空局または空港事務所の窓口へ提出しましょう。

空港周辺または150m以上の上空にドローンを飛ばす場合は「空港事務所」、それ以外の場所でドローンを飛ばす場合は「地方航空局」が提出先となります。

航空局や空港事務所ごとの管轄エリアは、リストから確認できます。

郵送による申請(郵送費用が必要)

申請書や添付資料を郵送で提出する場合、許可書の原本が郵送で返されるため、返信用封筒も同封します。

普通郵便で送ることも可能ですが、大切な書類なので追跡ができるよう簡易書留で郵送しましょう。

なお、郵送にかかる次の費用は自己負担となります。

| 申請書原本用封筒 | 切手代140~250円+簡易書留代310円 |

| 返信用封筒 | 切手代140円+簡易書留代310 |

| 【合計】 | 900~1,000円 |

郵送する前に提出先機関の担当者へ申請書案をPDF形式で確認してもらうと、後から修正が必要とされた際に再郵送する必要がなくなるのでおすすめです。

「DIPS2.0」で申請

国土交通省のオンラインサービス「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)」を利用すると、オンライン上で簡単にドローン飛行の許可申請を行うことができます。

操作はすべてWebブラウザ上で完結するため、特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。

提出は24時間受付可能な上に、申請書の内容を自動チェックしてくれるため初めて申請を行う方も安心です。

また、以前に許可を得た申請書を再利用して新たな申請書を作成することも可能です。

なお、DIPS2.0は次の動作環境が必要となります。

●PC

| OS | ・Microsoft Windows 11, version 21H2 ・macOS Monterey 12.6 |

| ブラウザ | ・Google Chrome(106 以降) ・Microsoft Edge(106 以降) ・Safari(16 以降) |

●Android

| OS | ・Android 12 |

| ブラウザ | ・Google Chrome(106 以降) |

●iOS、iPadOS

| OS | ・iOS 16.0.1 |

| ブラウザ | ・Safari 16 以降 |

【記入例】DIPS2.0による包括申請方法

ここでは、DIPS2.0を使った包括申請の流れを解説します。

1.証明書の取得

動作環境に適合した端末を準備したうえで、安全な通信を行うための証明書を取得しブラウザへ設定します。

この証明書は申請者が接続しているシステムがドローン情報基盤システム2.0に間違いない事を確認し、ドローン情報基盤システム2.0との間の通信を暗号化するために必要となるものです。

証明書リンクやインストール手順は、こちらから確認できます。

なお、既にインストール済みの方は実施不要です。

2.アカウント作成

証明書を取得したら、次はDIPS2.0にアクセスしてアカウントを開設します。

3.機体登録

DIPS2.0にログインして自分が使用するドローンを登録します。

4.操縦者登録

次は「操縦者情報の登録・変更」から操縦者の登録を行います。

操縦者情報の具体的な記載項目は、以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 操縦者情報 | 氏名 |

| 電話番号 | |

| メールアドレス | |

| 住所 | |

| HP掲載団体技能認証情報 | 発行団体コード |

| 講習団体コード | |

| 飛行の詳細情報 | 機体の種類 |

| 飛行の区分 | |

| 技能認証番号 | |

| 発行日 | |

| 技能認証証明書 | |

| 飛行の実績 | 操縦者の適合に関する設問(5問) |

| 航空機ごとの飛行時間 |

すでに技能証明を取得している場合でも、DIPS2.0上では情報が連携されていないため、「新規作成(技能証明なし)」のうえ情報を入力しても問題ありません。

5.簡易カテゴリー判定を実施する

申請を行う前に飛行形態がどのカテゴリーに属するのかの判定を行います。

6.飛行概要・飛行詳細を入力する

次に飛行概要と飛行詳細を入力します。

飛行が想定される範囲に関しては、「日本全国」または「都道府県」単位で特定の範囲を選びます。

飛行許可を得られたら、選択した範囲での飛行が一定期間可能になります。

絶対に予定外のエリアでドローンを飛行する可能性がない場合は範囲を特定しても良いですが、基本的には「日本全国」がおすすめです。

現在は他のエリアで飛ばす見込みがなくても、何らかの事情により県をまたぐ必要性が生じることはどんなケースにも珍しくないからです。

なお、日本全国と指定したにもかかわらず1つの県でしか飛行しなくても、特にペナルティは発生しません。

7.飛行機体・操縦者を選択する

アカウントに登録している飛行機体および操縦者を選択します。

【機体登録】

機体を選択しただけだと、申請内容(飛行方法)に求められるドローンの性能が登録されていないことによる、エラーメッセージが表示されます。

機体情報一覧のリストを右にスクロールのうえ「追加基準」を選択し、表示されている性能の条件に適合していることが分かるような写真をアップロードしましょう。

例えば人口集中地区などでの飛行には、プロペラガードの装備が求められます。

その場合は機体全体の写真をアップロードして、プロペラガードを装着していることを示しましょう。

【操縦者選択】

操縦者情報に関しては、DIPS2.0のアカウント開設時に入力した情報を反映させます。

登録済みの操縦者の中から、申請する飛行の操縦者を選択するだけで、操作は完了です。

8.飛行マニュアルの選択

次に、安全な飛行を実施するためのマニュアルを選択します。

国土交通省から公開されている「航空局標準マニュアル」を使うか、独自に作成したマニュアルを使うか選択しましょう。

DIPS2.0で選択できる航空局標準マニュアルは6種類あり、飛行の目的などに応じて内容が変わります。

空中散布・インフラ点検・研究開発を目的としない飛行なら、以下のどちらかを選ぶことになります。

- 国土交通省航空局標準マニュアル①:場所を特定した申請で利用可能

- 国土交通省航空局標準マニュアル②:場所を特定しない申請の内「人口集中地区/夜間飛行/目視外飛行/30m接近飛行/危険物輸送/物件投下」で利用可能

場所を特定しない包括申請なら、「国土交通省航空局標準マニュアル②」を選ぶケースが多いです。

しかし、航空局標準マニュアルは飛行の条件に関して細かな制限が設けられています。

特定の条件に関して航空局標準マニュアルの制限を受けずに飛行したい場合は、独自のマニュアルを実施しましょう。(風速5m/sを超える環境で飛ばしたい場合など)

9.その他の事項を入力する

ドローン保険に加入している場合は、以下の情報を記入します。

- 保険会社名

- 商品名

- 補償金額(対人/対物)

基本的に、ドローン保険の加入は任意です。

しかし、許可申請が必要になるような場所・方法での飛行だと、トラブル発生時の影響も相応に大きくなると考えられます。

万が一のトラブルで起こり得る金銭的な損害に備え、ドローン保険への加入をおすすめします。

保険に関する情報の他、緊急連絡先(氏名・電話番号)と受け取る許可書の形式(電子か紙か)も入力しましょう。

10.申請完了

申請内容を確認し、問題がなければ「申請書の内容は間違いありませんか?」にチェックします。

あとは「申請する」をクリックすれば申請が完了するので、連絡がくるまで待ちましょう。

10-1.完了通知が届いたら申請許可完了

申請書を提出すると、提出先で申請内容の審査が行われます。

審査が完了すると提出先にて、申請時に指定した形式の許可書が作成されます。

電子許可書または許可書の写しの登録が完了した旨の電子メールを受信したら、DIPS2.0からPDFファイルをダウンロードしましょう。

紙の許可書を希望した場合は、許可書の写しの登録が完了した旨の電子メールを受信します。

このタイミングで、申請先に切手付返信用封筒を郵送しましょう。

10-2.補正指示通知が届いた場合は再申請

申請内容に不備があった場合、補正指示が登録された旨の電子メールが届きます。

DIPS2.0から補正指示内容を確認し、内容を修正したうえで再提出しましょう。

DIPS2.0にログインし、申請書一覧から不備の内容を確認します。

数日以内に内容を確認のうえ修正する必要がありますが、指摘の内容によっては修正での対応が難しいケースもあります。

その場合は一度申請を取り下げて、再申請しましょう。

3.飛行日誌を作成する

2022年12月の法改正によって飛行実績の報告が任意になった代わりに、飛行日誌の作成が義務化されました。

許可申請が必要な特定飛行を行った場合には、必ず飛行日誌を作成してください。

さらに、飛行日誌は飛行のたびに携行する必要があり、ドローンが登録されている間は記録および保管が求められます。

飛行日誌の作成・携行義務に違反すると罰則が課せられるので注意してください。

飛行日誌に書く内容

飛行日誌には以下の事項を記載します。

- 飛行記録

- 日常点検記録

- 点検整備記録

飛行内容だけでなく、飛行前後の点検や整備の記録も必要です。

また、飛行日誌はドローン1台につき1つずつ作成します。

例えばドローンを2台飛ばした場合は、合計6つの書類(3種の記録書類×2)を作成することになります。

1から飛行日誌を作成するのは大変なので、テンプレートを使用するか、便利なアプリを活用するのがおすすめです。

【テンプレート】

◎国土交通省「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」

◎一般社団法人DRC協会「【注意喚起】飛行日誌の作成義務について」

【アプリ】

◎ドローン飛行日誌作成・情報管理サービス「BLUE SKY」

◎飛行日誌作成サービス「FwriteDown」

◎ドローン飛行管理アプリ「Flight Report Cloud」

◎JULC飛行日誌アプリ

許可の適用期限は最長1年包括申請で経た許可の適用期限は最長で1年間です。

原則は3ヶ月なのですが最長1年まで指定が可能なので、柔軟な飛行計画が立てられるでしょう。

包括申請から1年後は更新が必要1年後も継続してドローンを飛行させたい場合は、申請書の再提出が必要です。

飛行許可の終了日まで40~10開庁日前が更新申請可能期間となっているので、注意しましょう。

包括申請を変更する方法

包括申請の内容を変更する場合は、DIPS2.0にて以下の操作を行います。

なお、申請書一覧にはステータスが「審査終了」または「手続終了」の申請しか表示されません。

申請内容の変更に関しては、飛行日時と提出先の変更は不可とされているため注意しましょう。

包括申請を更新する方法

包括申請を更新する手順は以下の通りです。

申請書の一覧では、ステータスが「審査終了」または「手続終了」かつ、許可等の終了から2ヵ月以内の申請しか表示されません。

すでに期限が切れた許可承認書の更新をする場合は、メインメニューの「申請書の複製」で対応しましょう。

包括申請(全国包括許可承認申請)は代行申請も可能

包括申請の方法は理解できたものの、書類作成をする時間がない方は、代行業者に依頼するのがおすすめです。

ここでは、包括申請の代行依頼について解説いたします。

代行を依頼する相手に関するルール

包括申請は、代行の依頼が可能です。

ただし、官公署へ提出する書類作成の依頼を行政書士以外の人に有償で依頼をすると、行政書士法違反とされてしまいます。

もちろん、包括申請の際に提出する申請書も「官公署へ提出する書類」に含まれるため注意しましょう。

行政書士への許可申請代行依頼はすべてOKで、それ以外の企業や知人などに依頼する際は無償に限りOKと認識しておくといいでしょう。

包括申請代行業者の利用もおすすめ

包括申請代行の依頼先は無償であれば一般の方も可能とはいえ、書類作成の正確性や効率性を考えると行政書士へ依頼した方が安心です。

行政書士へ依頼する場合は行政書士事務所が第一に思い付くかと思いますが、他にも行政書士と提携している「ドローン飛行許可申請代行」の専門業者も存在します。

ドローンに関する法令への知識に特化しており、より正確かつ迅速な許可申請手続きを行ってくれることが特徴です。

申請書の作成をするための時間が取れない方、申請になるべく手間をかけたくない方は利用してみても良いでしょう。

業者への依頼費用の目安

業者や行政書士事務所へ申請の代行依頼をする場合、気になるポイントが費用ではないでしょうか。

そこで、ドローンの包括申請代行サービスを提供している業者や事務所ごとにかかる費用を調査してみました。

| 株式会社セキド | 27,500円(1都道府県まで/1年間/DID地区/30m未満) ※会員価格 |

| 中島行政書士事務所 | 22,000円〜(1年間/パイロット3名まで追加無料/機体3機まで追加無料) |

| 株式会社drone supply & control(ドロサツ!!) | 39,000円(DID地区/30m未満/夜間飛行/パイロット3名まで/DJI製品のみ) |

上記にてご紹介した業者・事務所はほんの一部であることに加え、申請の内容により価格は異なる可能性がありますが、おおよその価格帯としては22,000円~39,000円と考えても良いでしょう。

ドローンの包括申請(許可申請)が不要になるケース

包括申請を含め、ドローンの飛行許可申請は何かと手間や費用がかかります。

申請作業を省きたい場合は、許可申請そのものが不要な条件に当てはまる形態でドローンを飛ばすことを検討しても良いでしょう。

ドローンの許可申請が不要になる主なケースは、以下の通りです。

- 特定飛行ではない方法・場所でドローンを飛ばす場合

- 100g未満のドローンを飛ばす場合

- 屋内でドローンを飛ばす場合

- ドローンを係留する場合

- ドローンの国家資格と機体認証を取得している場合

以下より、各ケースで許可申請が不要になる理由を解説いたします。

特定飛行ではない方法・場所でドローンを飛ばす場合

航空法では、「特定飛行」に分類される飛行形態を実施する場合に許可・承認を得ることと定められています。

そのため、特定飛行に該当する条件を避けた飛行計画を立てる(飛行カテゴリーⅠに該当する飛行形態に変更する)ことで、許可申請は不要になります。

100g未満のドローンを飛ばす場合

航空法の規制が適用されるのは、基本的に100g以上のドローン(無人航空機)のみです。

トイドローンなど100g未満のドローンを飛ばす場合は、一部を除き特定飛行の実施に際して許可が不要になります。

また、100g未満のドローンは機体登録も不要なため、購入してからすぐに飛ばすことが可能です。

どうしてもドローンを飛行させる必要があるものの、申請が通らず飛行開始日に間に合わなかった場合の代替手段にもなります。

ただし、100g未満のドローンでも以下の場所では無許可で飛ばせません。

- 緊急用務空域

- 空港等の周辺

- 航空路内の150m以上の上空 など

航空法の規制対象にはならなくても、「小型無人機等飛行禁止法」や「自治体の条例」などで飛行が規制されている場所がある点に注意が必要です。

屋内でドローンを飛ばす場合

航空法は屋外で飛行する航空機に関する規制を定めた法律であり、屋内での飛行には適用されません。

そのため、機体の重量や方法などにかかわらず、屋内でドローンを飛ばすなら許可申請は不要です。

倉庫や体育館といった完全な屋内だけでなく、フェンスや柵などで四方が覆われた屋外スペースも屋内とみなされるため、許可申請なしで飛行できます。

ドローンを係留する場合

係留とは、一定の場所につなげたワイヤーにドローンを固定して、そのワイヤー上のみドローンが移動できるようにする方法です。

ドローンを係留していれば、特定飛行に含まれる以下のケースで飛行許可が不要になります。

- 人口集中地区上空

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 人や物から30m以内の距離

- 物件投下

ただし、許可不要となるには係留のやり方にも制限が設けられています。

以下の条件を満たさなければ、係留でも飛行許可が必要になるため注意しましょう。

- 十分な強度を要する30m以下の紐等で係留すること

- 飛行可能な範囲内への第三者の立ち入りを制限すること

また、係留で許可が不要になる場合でも、飛行計画の通報や飛行日誌の作成は義務付けられています。

ドローンの国家資格と機体認証を取得している場合

ドローンの国家資格(無人航空機の操縦者技能証明)を取得すると、「飛行カテゴリーⅡB」に該当する特定飛行の許可が不要になります。

国家資格には一等資格・二等資格の2種類がありますが、一等資格なら飛行カテゴリーⅡBに加えて飛行カテゴリーⅢも実施が可能(許可は必要)です。

飛行カテゴリーⅡBには、以下の特定飛行が該当します。

- 人口集中地区上空

- 目視外飛行

- 夜間飛行

- 人や物から30m以内の距離

なお、国家資格を取得しても、機体認証を得たドローンを使用しなければ許可申請は免除されません。

機体認証にも第一種・第二種という区分があり、飛行カテゴリーⅡBの場合は第二種以上の機体認証を取得したドローンを使う必要があります。

ドローンの包括申請に関するよくある質問

ドローンの包括申請に関するよくある質問をまとめました。

ここまでの内容で疑問が思い浮かんだ人は参考にしてみてください。

ドローンの包括申請は個人でもできる?

個人の方でも業務目的であれば包括申請はできます。

ただし、趣味目的の飛行では包括申請はできません。

ドローンの包括申請に飛行経験は必要?

ドローンの包括申請では、飛行経験が10時間以上ない場合、申請自体はできるものの、許可承認を取得しても一定の条件の下で飛行しなければなりません。

- 十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる

- 第三者の立入が制限できる場所

- ジオフェンス機能や係留による飛行範囲を制限できる

包括申請の更新ができなかったのはなぜ?2022年12月以前の飛行許可については法改正前でオンラインシステム(DIPS)も急バージョンが使われていたため、現行のDIPS2.0での更新ができません。

そのため、許可申請を更新する場合は、DIPS2.0を通じて新規の申請をしてください。

包括申請できない場合は?

包括申請ができない飛行形態を選ぶ場合は、個別申請で許可を得てください。

個別申請であればどの飛行形態であっても許可申請が出せます。

趣味目的で飛ばす方も個別申請ならできるので、そちらを活用してください。

包括申請はいつまでに行えばよい?

包括申請を実施するタイミングについて明確な決まりはありません。

しかし、スケジュール通りに飛行を実施するためにも、飛行甲斐市予定日の「3~4週間前まで」を目安に申請することをおすすめします。

ドローンの飛行許可申請の審査は少なくとも10開庁日までに行うよう呼び掛けられていますが、混雑状況によっては日数が長引くことがあります。

不備により修正や追加資料の添付といった対応が必要になる可能性も考えると、10開庁日よりも余裕をもった日数で申請した方が安心です。

まとめ

事前に許可が必要となる飛行場所・飛行方法で一定期間内に何度もドローンを飛ばしたい場合や、具体的な飛行場所の特定ができない方は「包括申請」が便利です。

申請に必要な書類の作成が手間がかかって難しそう…と感じる方も多いと思いますが、国土交通省に記載された説明をよく確認すれば誰でも作成できます。

特に、Webブラウザ上で入力すれば簡単に申請が行える「DIPS2.0」の活用がおすすめです。

書類作成にかける時間がない、正確に申請できるか不安な方は行政書士事務所や業者への代行依頼も検討してみてください。

-

【2025年最新】ドローンに関する全ての法律をわかりやすく解説

-

ドローン飛行で知るべき「航空法」を解説!規制される飛行場所・方法とは?

-

ドローンを飛ばせる場所は?飛行場所を簡単に探せるアプリも紹介

-

ドローンの練習におすすめ!全国のドローン飛行練習場まとめ

-

ドローンの飛行禁止区域とは?該当エリアの調べ方も解説

-

ドローンマップアプリ6選!飛行禁止エリアのチェックに必須!

-

【2023年版】200g未満のドローンに適用される法規制や飛行禁止区域とは

-

ドローンの飛行に許可が必要な場所・飛ばし方とは?申請先も解説

-

ドローン飛行に伴う各申請方法と手順の完全マニュアル【記入例あり】

-

許可不要(無許可)でドローンを飛ばせる場所・方法とは?無許可で飛ばせるドローン機種も紹介

-

【2024年最新】ドローンの撮影は許可が必要?許可が必要になるケースと注意点